di CAROLA ALLEMANDI

Credo che per molti la fotografia abbia un significato sotterraneo, potremmo dire inconscio: cercarsi sapendo già di non potersi trovare da nessuna parte. In altri termini, attraverso la fotografia riconoscere quella parte di sé che sappiamo essere intoccabile, diciamo anche inavvicinabile. Attrezzarsi con la propria macchina fotografica, innestare l’obiettivo, è anche rendersi conto di tutto quanto la legge dell’ottica, per quanto sofisticata, non riuscirà mai a raggiungere: e lì forse saperci.

Ogni obiettivo fotografico, come l’occhio umano, oltre un certo limite non può vedere, né mettere bene a fuoco. Per quanto aiuti ad arrivare dove la vista non può, a ingrandire quel che vedremmo troppo piccolo e indistinto, nel troppo vicino o nel tanto lontano, esistono ostacoli strutturali coi quali dover fare i conti. Per questo motivo è bene prendere coscienza fin dal principio di ciò che sappiamo già essere l’impossibile fotografico, ovvero guardarci davvero.

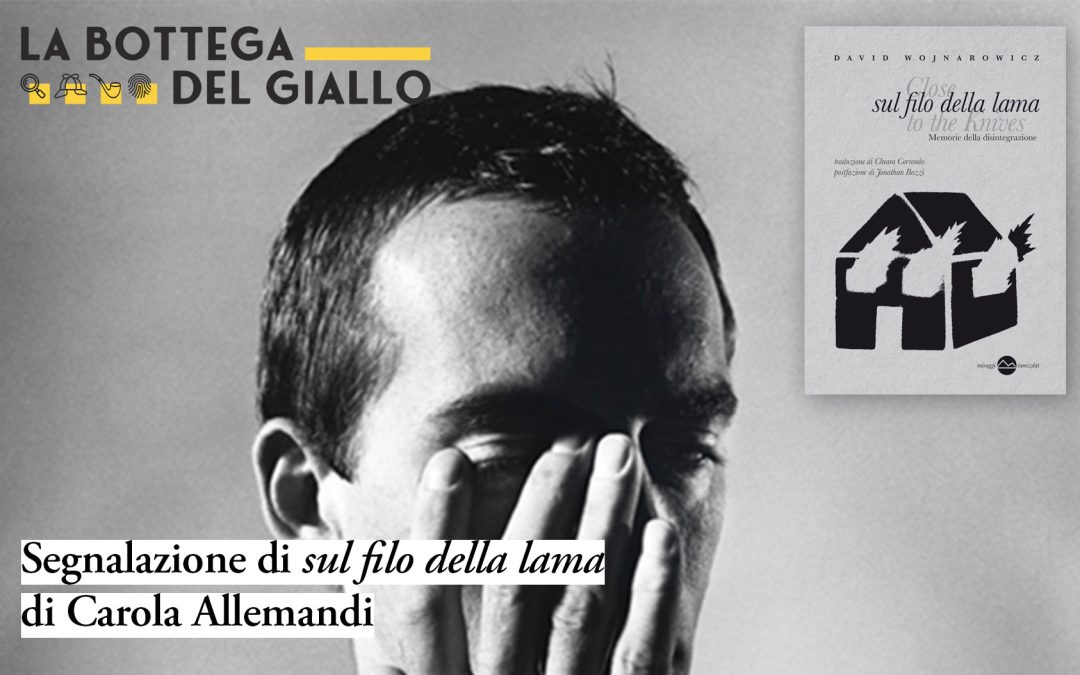

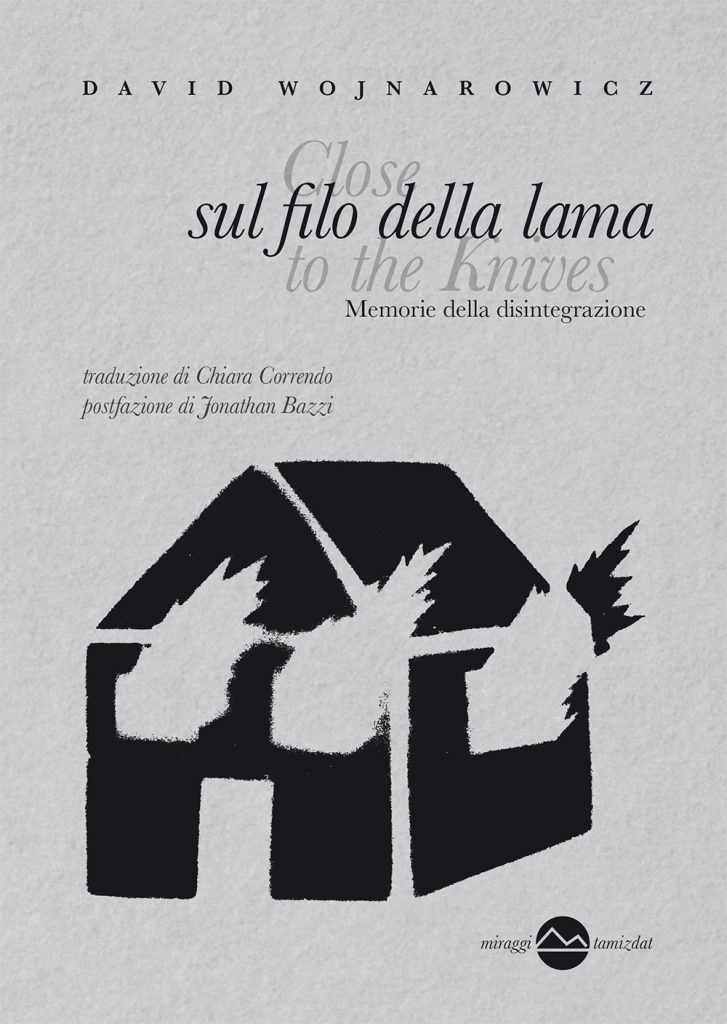

L’artista David Wojnarowicz scriveva nel suo libro-testamento “Sul filo della lama. Memorie della disintegrazione” (edito recentemente da Miraggi Edizioni nella traduzione di Chiara Correndo) pressappoco che l’immagine che si forma nel centimetro tra il nostro pollice e l’indice guardando l’orizzonte (il lontanissimo) ha la stessa intensità di quella che vediamo di fronte a noi; il gioco delle distanze nella vista si annulla o comunque ci si può giocare, e questo la fotografia lo sa da sempre. Quando scegliamo la distanza da cui inquadrare, l’ottica attraverso cui guardare il mondo, e le porzioni che ci basterà che ci mostri per poter formulare il nostro messaggio, sappiamo che non potrà essere detto tutto, mostrato tutto e quindi noi saremo solo in parte rappresentati da quello che emergerà nell’immagine. Proprio perché la fotografia si misura nella distanza che crea tra l’occhio e il soggetto, ci dice anche il proprio opposto, tutto ciò a cui non potrà mai giungere.

Forse è qui che va individuato lo specifico della fotografia: non tanto nella sua resa formale, ma nelle possibilità del suo vedere; se ogni altra arte ci chiede ciò che possiamo vedere da soli, la fotografia ci chiede cosa ancora non vediamo in tutto ciò che l’ottica ci offre e ci rende d’un colpo vicino e raggiungibile nei suoi minimi dettagli. Yves Bonnefoy, in “Poesia e fotografia” (Obarrao Edizioni, 2014) si rivolgeva al concetto del caso, dicendo che la fotografia ci mostra la casualità con cui gli elementi del reale si dispongono (le forme dei ciottoli, le pieghe dei tessuti), senza che si possa attuare alcun controllo volontario o cosciente sulla forma che assumono; in effetti la mano del pittore è possibile che sia tentata di aggiustare o dire la propria su come le cose si presentano. Ma la fotografia ha a che fare con la visione ed è lì che va cercato il suo minimo comune multiplo, ovvero nella frustrazione che ci fa attrezzati scrutatori di fenomeni che non possono toccarci, tantomeno rivelarci a noi stessi. Forse.

Ancora Bonnefoy vedeva nella fotografia l’affaccio su un infinito fuori, e proprio in questo suo tenderci costantemente all’esterno, sull’infinito esterno visibile, raggiungibile coi sensi e con l’ottica, la fotografia (nonché il fotografo) consuma il proprio nodo irrisolvibile: quello che la vuole cacciatrice ma spesso senza vera preda; osservatrice distratta di mondi che se anche ci somigliano raramente ci corrispondono. Quando molti ritrattisti (o fotografi in generale) dichiarano di vedere sé stessi nei volti che immortalano, è bene pensare invece quanto resti fuori, lontanissimo; ben più nascosto di quanto possa essere racchiuso tra l’indice e il pollice.

QUI l’articolo originale: https://www.labottegadelgiallo.com/recensioni/leditoriale-della-domenica-17/