Recensione di «Ore di piombo» su «Blow Up Magazine»

di Alice Pisu

Nasce dal dissenso l’urgenza della scrittrice ceca Radka Denemarková di comporre un romanzo-tempio sulla Cina, dopo viaggi e incontri che l’hanno portata a riflettere sullo scarto tra la percezione di sfaldamento e trasformazione sociale e la rappresentazione di equilibrio e armonia. Le tetre affinità con un’idea di controllo collettivo vissuto nella Cecoslovacchia della normalizzazione producono nella scrittrice un senso di contaminazione, in un “vortice di censura e autocensura”. Voce di spicco del dibattito pubblico ceco, Denemarková è autrice di saggi, opere teatrali, romanzi, e traduttrice di Tokarczuk, Müler e Stavaric.

Ha ottenuto per la quarta volta il prestigioso Magnesia Litera con Ore di piombo, costato il bando perpetuo dalla Cina, anche per la vicinanza con gli attivisti del manifesto Charta 08 (ispirato alla Charta 7 dei dissidenti cecoslovacchi). Definito un romanzo di perenne stupore, di dialoghi socratici, di domande, iniziazioni e variazioni dolorose, è un “peculiare diario di viaggio nell’anima dell’Europa e nell’anima di un pezzo d’Asia”. Con un racconto fluviale strutturato su stratificazioni di storie di soggetti che incarnano visioni agli antipodi e con una narrazione dal passo apparentemente favolistico in cui si avvicendano Scrittrice, Ragazza Cinese, Madre Cinese, Programmatore, Diplomatico, Studentessa Americana, Avvocato, etc., l’opera riflette sugli esiti individuali e collettivi dei totalitarismi. Denemarková si approccia a questo tema faustiano, polisemico, archetipale vestendolo di nuovo”, attraverso lo studio narrativo di “questo animale che chiamiamo società, in un romanzo di concreto realismo e infusa astrazione”. Tra diario di viaggio, romanzo corale, saggio filosofico, studio poetico, indagine sociologica, il romanzo si regge su frammenti ricomposti del dialogo aperto tra Oriente e Occidente da cui emerge una vicinanza di destini per condizionamenti famigliari, alienazione contemporanea, confinamento nella norma, logoramento delle reti sociali canonizzate dalla parvenza coesa. L’opera è intesa come un corpo vivo in trasformazione e risponde a impulsi diversi a seconda dei luoghi e dei tempi che abita. Ala crisi dell’individuo che si riverbera anche nelle arti e, in particolare, nella letteratura, Denemarkova contrappone l’esempio di Václav Havel, a cui si ispira nel misurare il rigore etico di un paese. Tra le influenze il realismo russo; le visioni kafkiane dell’intrico inquieto originato da un cocente smarrimento esistenziale tra incognite spirituali; lo studio dell’anomalia in Bernard, in particolare nelle riflessioni sull’isolamento e l’annientamento dell’essere umano nel racconto della solitudine in rapporto al paesaggio. La peculiare visione del tempo nell’opera, che a tratti abbandona la presa sul contemporaneo in favore di una fratturazione del discorso lirico in movimenti, cela rimandi alla poesia ceca proletaria, surrealista, civile. L’elogio della dissonanza riluce in un’opera maestosa, che si contrae in un’espressività minimalista di gusto orientale nel cogliere sfumature recondite dell’animo, e si espande in un flusso di storie interconnesse, descrizioni urbane, affreschi sull’irrequietezza, dissertazioni ideologiche.

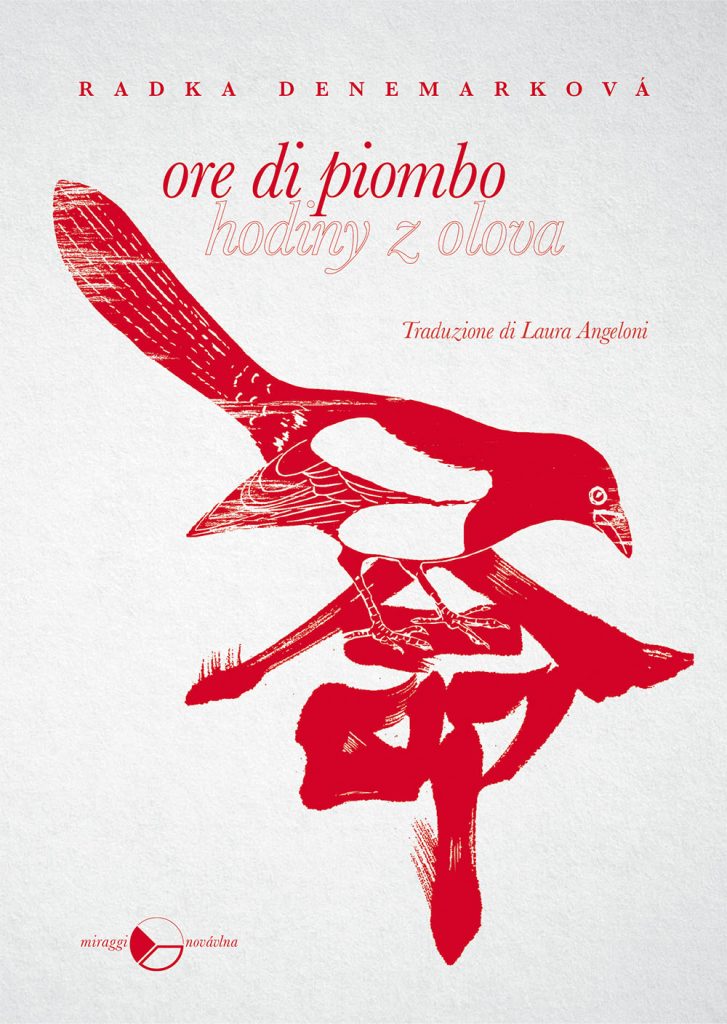

Il titolo omaggia Dickinson e rimanda alla sensazione di scrivere con il piombo intorno ai polsi. Nel bilico tra adesione al noto e aperture fantastiche, la presenza animale evoca una tensione tra libertà e controllo simboleggiata da cornacchie nere, gazze azzurre e gatti sapienti. Il riconoscimento della coesistenza in Cina di socialismo e capitalismo, e la sua definizione come uno splendido campo di concentramento dai confini impermeabili e al contempo un giardino fiorito, passano attraverso l’analisi dell’Europa centrale per riflettere sul significato della propaganda nel trasfigurare gli eventi, e della menzogna come un “camaleonte non rieducabile”. Denemarková riconosce una comunanza tra il ciclo di singole vicende esistenziali e quello della storia dell’umanità, in bilico tra atrocità e rinascite, in una vana ricerca identitaria. Nel confronto tra realtà diverse, la cifra comune è l’impronta patriarcale nei condizionamenti individuali, nelle politiche sociali, nel controllo del concepimento: “Lo Stato si pianta a gambe divaricate davanti a un corpo e decide”. Immortala un’umanità malata di burn-out, infettata da razzismo, antisemitismo, sessismo e zelo patriottico, a cui contrappone l’appiglio fornito dalla scrittura come atto di difesa, come fuga dalla disperazione e come tentativo di decifrare il codice della solitudine delle parole”. L’opera è un ritratto allucinato di paesi dal personale Olocausto, dotati di un subconscio dove prospera la mentalità dei popoli: uno studio che con una lirica cifra visionaria consegna interrogativi su ciò che sostanzia la moralità, sull’autorità della coscienza e sulla fusione della crisi dell’individuo con la crisi dell’umanità.