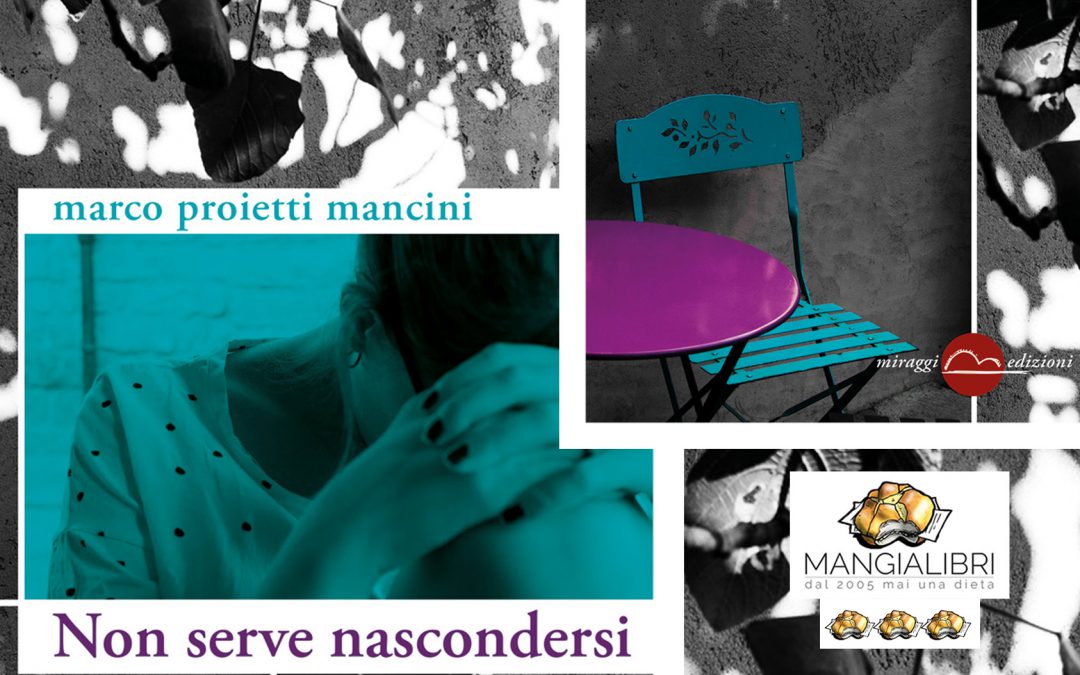

Marco Proietti Mancini ha da poco pubblicato un nuovo libro di racconti, Non serve nascondersi (Miraggi edizioni), dopo diversi romanzi e altre raccolte. Romano, ama scrivere storie nelle quali oltre a lui si riconosce facilmente anche il suo pubblico, come la trilogia Da parte di Padre, Gli anni belli, Il coraggio delle madri e i romanzi Oltre gli occhi e La terapia del dolore. Instancabile, fa anche il curatore di antologie e il giurato nei premi letterari. Ci è venuta voglia di ascoltarlo, leggendo i suoi racconti che vogliono prendere posizione con forza in una realtà sempre più oscura e difficile da sopportare.

La tua raccolta di racconti si apre con una dedica suggestiva: “Questo libro è dedicato a tutti quelli che si sentono diversi. Siete diversi, siamo diversi, siamo unici. Siamo ricchi”. A parte il contenuto dei racconti che in effetti la giustifica, perché hai scelto di rivolgerti a chi si sente “diverso”, e che intendevi con questa parola?

Sono partito da una riflessione tutta interiore e – temo – molto poco originale. L’umanità (e quindi gli individui che la compongono) ha bisogno di secoli per progredire e invece le bastano pochi anni, a volte mesi, per tornare indietro. Quello che sembrava fino a pochissimo tempo fa un modello avviato e consolidato di integrazione ed accettazione della “varietà”; termine che gradisco molto di più di “diversità”, è stato totalmente rimesso in discussione con una involuzione a tutti i livelli, sociale, politica, scientifica.

Ho voluto dimostrare che la varietà è una ricchezza, un’opportunità, una realtà umana inequivocabile e innegabile. Nasconderla, negarla, vietarla, è l’ipocrisia maggiore. I miei “diversi”, a vario titolo, sono la dimostrazione di un’esistenza forte, che non può e non deve essere cancellata in un’omologazione che – quella sì – mi spaventa.

Non sono i “diversi” che mi fanno paura, sono gli “uguali” forzati.

Nel primo racconto fai un paragone di grande effetto tra chi arriva sui barconi oggi e chi si muoveva più o meno nello stesso modo in altre epoche. È una storia che si ripete sempre, ma c’è chi dice che un tempo era un’altra cosa. Non hai paura di essere attaccato da una parte del pubblico?

Veramente più che una paura, la mia è una speranza. Quel racconto non è altro che una “cronaca”, tanto inventata quanto verosimile (e quel che in un libro è verosimile, diventa “il vero”). Che mi attacchino per aver scritto una storia che è LA storia. Sarà così che attaccheranno loro stessi.

Il complimento più bello ricevuto per quel racconto?: “Ma quello non l’hai scritto tu, è un documento originale, come mai non hai messo la fonte?”

In questi racconti utilizzi spesso una struttura a rivelazione finale, fai crescere la tensione lasciando sconosciuti alcuni particolari decisivi per il lettore e li riveli proprio all’ultimo, come nella busta che viene consegnata a uno dei protagonisti. Ti è venuto naturale costruirli così oppure l’hai deciso a tavolino?

Non riesco a “costruire a tavolino” neanche i romanzi, figurati se potrei farlo con i racconti, che sono l’istantanea di un’emozione, il fermo immagine di una storia immediata, che rappresentano poche ore di una vita, a volte pochi minuti.

Mi rendo conto che i puristi delle tecniche narrative inorridiranno, ma io scrivo sempre di getto e di istinto, lasciando alle fasi di revisione le verifiche di congruità e il controllo temporale degli avvenimenti. Certo è che la maggior parte di questi racconti sono stati scritti in un arco temporale breve, due, tre settimane, quindi è venuto naturale assecondare una struttura narrativa abbastanza simile.

Tra i “diversi” che popolano queste storie c’è spazio anche per gli animali, c’è un cane molto amato. Qual è il tuo rapporto con il mondo dei nostri “fratelli” pelosi?

È un rapporto fisico, animale. Un rapporto naturale di relazione corporea. Il cane che vive con noi è parte integrante della famiglia. Dorme con me, giochiamo insieme, ci guardiamo negli occhi e – secondo me – chi soffre nel “non capire” sono io. Perché lui mi capisce benissimo.

Sono convinto di quel che ho scritto nel racconto in cui parlo di lui, sono esseri “migliori” nel loro essere diversi (vedi, perché c’è un racconto sul mio “figlio diverso”?), sono capaci di amore incondizionato e quindi purissimo. I loro calcoli, se pure il loro fosse un amore interessato, sono calcoli basati su istinto e natura, mai su convenienza.

Molto del tuo immaginario in queste storie si regge sulle relazioni che toccano i sentimenti essenziali dell’uomo. Ti offenderesti se qualcuno ti definisse sentimentale?

Ne sarei orgoglioso. È una definizione positiva, che porta con se valori e ricchezza. Anche qui, credo che bisognerebbe essere capaci di rivalutare al positivo etichette come – appunto – “sentimentale” emancipandosi da snobismi e cinismi di facciata.

Io scrivo di sentimenti, le persone vivono di sentimenti. Ci può essere qualcosa di più bello di cui vivere e di cui scrivere?

Altri personaggi delle tue storie sono i bambini, bambini in difficoltà, a rischio in questa vita, oppure chiusi nel loro autismo, come in Dondolo. Sei colpito dalla loro fragilità?

Sono colpito e provo pulsione a proteggere qualsiasi fragilità, dei bambini, degli anziani, dei disabili, degli animali, delle donne violate. Nel caso dei bambini c’è un’ulteriore motivazione, più estesa e sociale di una pulsione emozionale e immediata; i bambini di oggi saranno gli adulti di domani, trascurarli oggi, diseducarli, violarli, produrrà una società peggiore. Mi viene da pensare alla risposta alla prima domanda, se la società è imbarbarita e peggiorata, forse è anche colpa di una diseducazione dei bambini degli anni ’70 e ’80. Forse.

Mi ha molto colpito in un racconto la definizione “uomo di merda” che il padre del protagonista riserva a un personaggio squallido della storia, questa definizione è dovuta alla rabbia del momento oppure secondo te esiste davvero qualcuno che merita in modo assoluto queste parole?

Esiste davvero, esistono davvero. La rabbia del momento è quella che ti fa pronunciare quelle parole e ti fa battere i pugni dalla frustrazione. La lucidità è quella che ti permette – consapevolmente e coscientemente – di riconoscere questi uomini di merda, di evitarli, di controllarli, se possibile di metterli in condizione di non esercitare la loro natura e di non trarne vantaggi. Durante una delle presentazioni mi è stato chiesto “quindi per te la diversità è un valore assoluto?”. La risposta è no; ovviamente, no. Ci sono diversità che sono negative, disvalore, pericolo. Un pedofilo è un diverso che va messo in condizione di non nuocere, come un uomo violento, come un sadico, eccetera.

Uomini di merda, appunto.

Quanto c’è di autobiografico nelle tue storie? O meglio, quanto c’è di inventato? Perché sembri essere forse il protagonista di tutti questi racconti.

Bellissimo complimento, sai? Significa che il mio personalissimo “Metodo Stanislavskij” secondo il quale applico un transfert (naturale e non studiato) tra scrittore e protagonista, funziona bene. Comunque, per essere concreto; ci sono storie che sono di ispirazione “autobiografica” nel loro spunto iniziale; “Il natale di Antonio”, “Uomini di merda” e “Figlio mio”, quest’ultimo in realtà molto più che nell’ispirazione.

Tutte le altre sono pura invenzione e immedesimazione.

C’è pure un racconto erotico (per quanto alla fine si scopre che i due…), c’è stato qualcuno che ti ha guardato in un modo diverso dal solito dopo averlo letto?

A parte mia moglie, dici? No, o almeno io non l’ho notato, anche se immagino che qualcuno debba essere rimasto spiazzato dalle parole che ho usato e dalle scene che ho descritto in quel racconto (per quanto alla fine si scopre che i due…)

E alla fine c’è un racconto con i dialoghi in romanesco anche se fuori contesto visto che gli eroi sono greci… Cos’è per te Roma?

Roma è tante cose ed è tutto. È vita ed è morte, è felicità e sorpresa ed è incazzatura feroce, è frustrazione ed è speranza. È disincanto, cinismo, ironia feroce ma anche romanticismo.

Di questi ultimi, tristissimi tempi, respiro anche un sentimento che nei miei primi cinquantotto anni di vita non avevo mai assorbito; la rassegnazione. A Roma c’era il fatalismo, che significava dire “tanto ha da passa’“; ma il fatalismo è lo scrollare di spalle e il dire “sopravviveremo anche a questi e torneremo grandi”. Adesso noto la resa che si fa trascuratezza, l’abbandono, la perdita della voglia di incazzarsi e combattere. Perfino quella di risolvere tutto con una battuta e una risata, perché alla fine “Sémo romani, ma ‘sticazzi!”

Riguardo al racconto, dopo tredici storie tutto sommato, almeno nelle intenzioni, impegnative, volevo appunto regalare un sorriso e una risata. E come farlo meglio se non, appunto, spruzzando di spirito romanesco un racconto, parodiando quei seriosi dei greci?

QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

Marco Proietti Mancini: “Io scrivo sempre di getto e di istinto”