I Pellicani – recensione di Lorenzo Galbiati su Carteggi letterari

“Il miglior romanzo italiano dell’ultimo decennio”

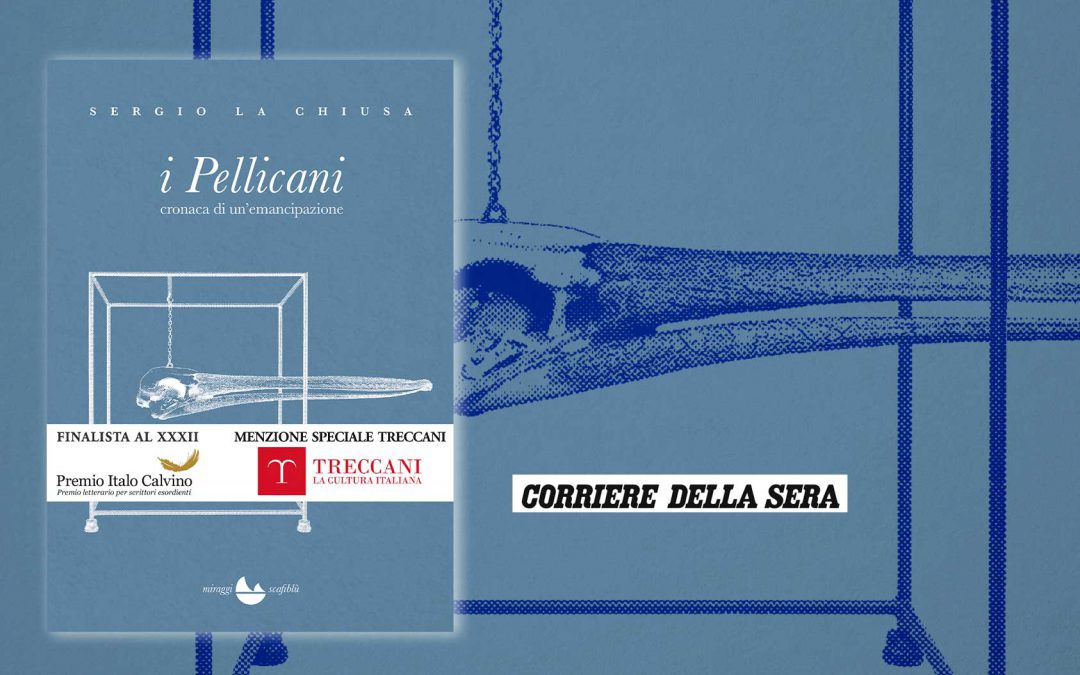

Con il romanzo “I Pellicani – Cronaca di un’emancipazione”, pubblicato da Miraggi edizioni, collana Scafiblù, il 14 ottobre 2020, Sergio La Chiusa ha raccolto in due mesi un’attenzione critica sul web (Italo Testa su “Le parole e le cose”, Giorgio Mascitelli su “Nazione indiana”, Angelo Di Liberto su “Modus Legendi”) e sulla carta stampata (Gennaro Serio su “Il venerdì” de “La Repubblica”, Alessandro Beretta su “La Lettura” del “Corriere della Sera”, Andrea Inglese su “Alias” de “Il Manifesto”) che merita di essere approfondita.

Non sono un critico letterario, pertanto la presente non costituisce una vera e propria recensione del romanzo: è un tentativo di analisi del testo, condotto secondo il mio punto di vista di lettore e scrittore, volto a sviscerare le peculiarità letterarie che fanno di “I Pellicani” un unicum nell’odierno panorama editoriale italiano.

L’incipit del romanzo ci pone di fronte al protagonista-narratore Pellicani che, dopo vent’anni di assenza, con una scusa banale va a trovare il padre ottantenne, inquilino di un caseggiato in rovina dove tutte le porte sono aperte. Fin dalle prime righe, la narrazione – che dividerei in tre parti – del giovane Pellicani ci invade con il mood pervasivo di una ubiquitaria minaccia incombente (“Arrivavo a sospettare che qualcuno mi stesse seguendo su per le scale: chi?”) che induce il lettore ad abbandonare le coordinate del senso di realtà per immergersi in un microcosmo al confine tra il verosimile e il surreale, un mondo quanto meno improbabile: quello del palazzo e soprattutto dell’appartamento del vecchio Pellicani.

Il romanzo, insomma, affonda le sue radici dentro un terreno ormai disabitato, estraneo alle logiche di mercato attuali, che prende le mosse dal Kafka de “Il Processo” per l’atteggiamento paranoico del protagonista, secondo il quale tutto è sospetto (“Anche la luce accesa tutto sommato era sospetta”), e dal Canetti di “Autodafé” per la logica paradossale da cui scaturisce la vena umoristica.

La cifra stilistica di La Chiusa, che rende il romanzo tutt’altro che epigonico delle opere succitate, risiede nella straordinaria affabulazione in prima persona, basata sull’ossessivo affastellarsi di domande per lo più insensate che il giovane Pellicani rivolge a se stesso con l’obiettivo di scorgere “l’ombra del raggiro” di cui sarebbe vittima. Ne risulta un lungo monologo interiore scorrevole e coinvolgente, che sembra recitato ad alta voce, del quale i capitoli scandiscono i cambi di scena. Il testo è costituito da un unico flusso narrativo, quasi fosse un lungo racconto (una parabola al contrario alla Gombrowicz?) o un’opera teatrale per attore protagonista (un soliloquio riconducibile a Samuel Beckett?): è la sua mole (186 pagine fitte) a determinarne la forma romanzesca.

Dopo essere entrato nel palazzo, il protagonista, di cui non sappiamo nulla oltre all’attitudine a rubare (ha rubato i soldi del padre prima di andarsene di casa e degli articoli di cancelleria dalla ditta che l’ha appena licenziato), afferma di essere “un individuo indipendente, e anzi metto l’indipendenza sopra ogni altro valore”. Considerato che, oltrepassata la soglia di casa del suo (presunto) padre, una delle sue prime azioni è mettersi nella valigetta molte scatolette di carne Simmenthal destinate al vecchio Pellicani, potremmo pensare che il suo concetto di indipendenza sia assimilabile al parassitismo tuttavia, come avremo modo di vedere più avanti, il protagonista nutre ambizioni più elevate.

Nell’importante capitolo II, La Chiusa descrive il microcosmo entro cui sviluppa tutta l’opera (se si eccettuano alcune escursioni in altre zone del palazzo): l’appartamento del vecchio Pellicani, che il protagonista non riconosce come padre (“Non era lui! Non poteva trattarsi di mio padre! Doveva esserci un altro. Un irregolare magari. Uno che si era insediato in maniera illecita nell’appartamento”) nonostante abiti nella casa paterna, abbia lo stesso cognome sullo stipite della porta e porti il naso appuntito da pellicano – proprio come lui. Questa dimora viene tratteggiata come un campo di battaglia dove regna il labirintico disordine tipico dei romanzi di Kafka: vi sono panni appesi su lunghe corde di stendibiancheria posti nel passaggio tra la zona giorno e notte, la camera da letto con televisore sempre acceso del vecchio Pellicani, la cucina, e infine una camera da letto (probabilmente dove il protagonista ha vissuto da bambino) cosparsa di peluche, nella quale svetta un manichino di Pinocchio appoggiato sulla libreria. La differenza principale, a livello ideologico, tra Kafka e La Chiusa è che il K. de “Il processo” (o de “Il castello”) deve realmente affrontare una realtà avversa, piena di pericoli o insidie, mentre Pellicani si muove in un universo che, per quanto strampalato, non riserva alcuna minaccia: è la mente del protagonista a tessere, con incessante sforzo, la ragnatela di un presunto raggiro (“Diffidare delle apparenze! Diffidare! […] A furia di diffidare però mi venne il sospetto che costui non solo non era mio padre, ma nemmeno si chiamava Pellicani). In realtà, se esiste un pericolo, La Chiusa lo colloca nel mondo esterno al caseggiato in rovina, dominato dalle leggi del mercato, verso cui Pellicani si mostra ambivalente: da un lato si vanta della sua valigetta, simbolo dell’uomo di affari che prende regolarmente l’aereo (un “frequent flyer” della “business class”) per andare in Cina (“Ho fatto carriera, modestamente”), dall’altro si ritrae ostentando una ostinata volontà di sottrarsi al consumismo.

Nei capitoli III e IV il lettore si rende conto che l’autore intende scavare in profondità nell’universo da lui creato con il filtro delle turbe mentali di Pellicani, che di fatto sono le vere artefici della storia narrata – fino a legittimare, più avanti, l’interpretazione secondo cui abbiamo assistito, dall’inizio alla fine, a una fantasia del protagonista: “La mia situazione mi sembrava così irreale che sospettai di essermi inventato tutto. Pellicani non esisteva. Pellicani era una mia invenzione.”

La tecnica narrativa è estremamente raffinata: da un lato sfoggia un lessico preciso, vasto e talvolta forbito, dall’altro alterna vocaboli altisonanti con parole gergali (“minchione”), colloquiali, combinate con varie iterazioni e tic linguistici del protagonista (abbondano gli “insomma” e i “tutto sommato”), dimodoché tutto si può dire tranne che la scrittura sia virtuosistica. La lingua di La Chiusa, per quanto fortemente caratterizzata, è strettamente funzionale alla narrazione ovvero è priva di qualsiasi compiacimento narcisistico o accademico (a differenza di alcuni scrittori italiani osannati da certi critici letterari). Il lettore viene invitato, persuaso e infine conquistato dall’arte affabulatoria dell’autore, che lo costringe a entrare nel suo mondo paradossale e ad accettarne la logica contraddittoria, con il risultato di accattivarselo facendolo sorridere. La storia narrata, in sé e per sé, è alquanto scarna e a tutti gli effetti irreale ma acquista significati simbolici degni di una parabola grazie alla forma linguistica che la modella.

Parti fondamentali della scrittura, ovvero della narrazione di Pellicani figlio, sono le ripetizioni, l’abbondanza di aggettivi e il succedersi logorante di domande, frutto per lo più di fobie (riconducibili a manie di persecuzione), che mettono in discussione l’esistenza stessa del reale, ma l’abilità dell’autore risiede nell’equilibrio con il quale alterna domande illogiche – da psicotico, in buona sostanza – a domande sensate, che portano il lettore a considerare Pellicani ancora in grado di connettersi con la realtà, per quanto a intermittenza – insomma, a ritenerlo un caso border line. Per esempio, nel capitolo IV, dopo aver constatato che il vecchio Pellicani non si alza dal letto ed è assistito ogni giorno da una badante che gli cambia il pannolone e lo imbocca con il cucchiaio del minestra, il protagonista prima si pone le solite farneticanti domande (“Chi era veramente Pellicani? Cosa nascondeva dietro quel suo aspetto da svanito? Mi ingannavo sul suo conto? Possibile che non celasse nulla?”), poi prende in considerazione tre risposte, che chiama le “tre vie”: la via del “renitente”, la via dell’“impostore” e la via del “rimbambito”. La terza risposta, che è palesemente la più aderente alla realtà che il protagonista stesso descrive (o inventa?), dimostra che Pellicani figlio non ha ancora perso il contatto con la realtà. E tuttavia, al barlume di lucidità che sopravvive nel protagonista non viene in soccorso la logica, per cui assistiamo a una serie di scene spassose, come quella in cui, pur riconoscendo che il vecchio è un “paralitico”, Pellicani si dispera perché “Non si schiodava dalla sua posizione di paralitico nemmeno per risalire sul letto”.

Il capitolo V chiude la prima parte del libro – dedicata alla descrizione della casa in cui vive il “paralitico” – con uno dei picchi dell’opera: l’intrusione in casa Pellicani del mondo esterno, ossia di due “competenti” che cercano di convincere il vecchio a firmare un contratto per sloggiare dall’appartamento, in modo che il caseggiato possa essere demolito, essendo lui l’ultimo inquilino rimasto. La scena che ha luogo con i “competenti” è memorabile per la sua eccezionale valenza comica, risultando degna di alcuni esilaranti passaggi dell’“Autodafé” di Canetti. La scrittura, in questo caso, agisce per estensione, ampliando con nuovi personaggi, vale a dire nuove istanze minacciose che penetrano nel microcosmo, l’ambientazione e la trama del testo che, così reimpostato, si presta a essere la sceneggiatura di un film fantastico (“Ma non ci trovavamo in un film, casomai in un romanzo”). A me ha ricordato “Brazil” di Terry Gilliam, in particolare i momenti in cui i due tecnici del Central Service (uno è interpretato da Bob Hoskins) entrano in casa del protagonista (un timido Jonathan Price) per sostituire un tubo difettoso, con risultati disastrosi.

Nella seconda parte del libro (capitoli VI-X) ha luogo l’emancipazione del vecchio Pellicani, poi estesa al narratore stesso. Il protagonista constata che “Nessun segreto interesse per l’indipendenza sembrava animarlo”, e questo a causa del fatto che “Nettato, imborotalcato, imbacuccato nelle coperte, la tv sintonizzata sui cartoni animati, Pellicani aveva tutta l’aria di un uomo sereno, realizzato, irrecuperabile,” “inebetito dai lussi e dalla vita comoda […] Tutto cospirava contro l’indipendenza del vecchio.”

Il giovane Pellicani continua a oscillare nell’inquadrare il vecchio: a volte lo chiama paralitico (o rimbambito), altre volte lo considera un ribelle, un renitente o perfino un sovversivo. Essendo il suo scopo l’indipendenza, Pellicani si sente investito della missione di togliere il vecchio dalle grinfie dell’“avida indole assistenzialista” della badante, i cui simboli consumisti sono i marchi della carne Simmenthal, dei biscotti Plasmon e dei supermercati dell’Esselunga. La “cronaca di un’emancipazione”, sottotitolo del libro, va intesa come “emancipazione dalle necessità del consumo” e da ogni forma di “assistenza” e “aiuti umanitari”. La valenza simbolica del linguaggio economicista adoperato da La Chiusa delinea, con questa cronaca, una parabola allegorica sui “concetti di austerità e decrescita felice”.

Pellicani è talmente posseduto dal suo scopo che non si dà tregua, rimugina su ogni piccolo dettaglio e non sta mai fermo, quasi si trovasse in un moto perpetuo con il pensiero e con il corpo, moto che solo accidentalmente viene fermato, dopo una strenua resistenza, dalle esigenze fisiche della nutrizione (“Persino il cibo, anche il più onesto, il pane secco, mettiamo, incoraggiava perniciose forme di dipendenza, e bisognava quindi assumerne con moderazione”) e del sonno (“Anche se io ero contrario al sonno, bisognava riconoscere che in certe circostanze restava l’unica via praticabile”). Il concetto di indipendenza a cui aspira il protagonista, pertanto, è una sorta di autarchia, vale a dire autosufficienza dal punto di vista economico, corporale e spirituale. Pellicani non vuole spendere una lira né approvvigionarsi di alcun bene necessario, il suo scopo è il totale svincolamento da ogni forma di bisogno in nome di un ideale che lo pone al di sopra della volgare realtà, conferendogli un senso di superiorità morale: “Mi vedevo nell’atto di mettermi in coda [al supermercato] con il carrello, come tutti, convinto delle mie scelte convenienti […] e mi sentivo già perduto, ricaduto nella mediocrità.”

Il capitolo X mostra come l’allucinazione delirante prenda il sopravvento: il protagonista si vede rimpicciolito allo specchio, e resta turbato dalla comparsa dell’“immagine improvvisa di quel tizio semisconosciuto.” Questa parte testimonia l’interesse dell’autore per il punto di vista corporale della storia, poco evidenziato nelle recensioni finora pervenute. La magrezza del giovane trova un’analogia con le “coscettine ossute e spelacchiate” del vecchio Pellicani, lo “scimunito” con cui il protagonista condivide lo stesso naso. L’aspetto corporale dell’emancipazione prevede un rimpicciolimento dovuto a “ragioni strategiche: per sottrarmi al controllo.” Pellicani figlio persegue coerentemente il suo obiettivo, ossia il sottrarsi dalle “leggi del mercato”, ma si riserva con spavalderia la possibilità di rimettersi in gioco quando e come vuole: “Se mi va esco! Torno nel mondo.”

La prospettiva corporale che si palesa nel capitolo X lascia spazio, nell’ultima parte del libro, al capolavoro del romanzo, il capitolo XI, nel quale l’autore mostra la sua ambizione. Come già successo nel capitolo V, La Chiusa torna ad agire a livello estensivo, articolando un capitolo che amplia le mire letterarie dell’opera e aggiunge un nuovo livello alla già abbondante stratificazione simbolica della narrazione. Il giovane Pellicani si specchia in un televisore e, vedendosi, si sdoppia, sentendosi al contempo il regista che dirige e l’attore che recita nello schermo televisivo nientemeno che l’Amleto di Shakespeare, personaggio emblematico della doppiezza, della crisi d’identità – che nell’opera assume la veste di un Amleto uscito da un master della Bocconi. Compiaciuto di questa immagine, il protagonista trova un terzo alter ego: oltre che regista e attore, vede se stesso come spettatore della storia che sta recitando e dirigendo, e inizia a parlare di sé in terza persona.

Fino al capitolo X la narrazione è proseguita in modo ineccepibile. Se si eccettuano poche e mirate frasi contenenti vocaboli dell’attuale era digitale, il romanzo avrebbe potuto essere stato scritto cent’anni fa. Ma con il capitolo XI ci troviamo nel pieno di un romanzo post-moderno metaletterario. A mio parere, La Chiusa decide di correre un rischio aumentando il potere creativo del suo protagonista-narratore, poiché accredita a Pellicani una cultura letteraria e una immaginazione elevate, che potrebbero apparire poco consone al cialtrone che abbiamo visto all’opera fino a questo punto. Qualche critico letterario potrebbe non gradire questo iato, che determina una cesura rispetto al tono della narrazione precedente. Per quanto mi riguarda, la scelta di mutare la natura del narratore dal solo Pellicani al tandem Pellicani-La Chiusa, che vediamo intento a discettare sull’uso della terza o della prima persona, è geniale. (Con un attento studio del testo si può notare come l’autore abbia anticipato la natura metaletteraria del romanzo fin dall’inizio del secondo capitolo, quando scrive: “Tutto sommato ero stato io a creare il personaggio con la valigetta e come l’avevo creato potevo comodamente cancellarlo appena la sua vista m’avesse stancato”).

Una volta arrivato alla lettura del capitolo XII, il lettore potrebbe chiedersi (io, quanto meno, l’ho fatto) cosa avrà escogitato l’autore per narrare un finale all’altezza di un capitolo esaltante e definitivo come l’undicesimo, il quale, fosse stata la conclusione del romanzo, avrebbe permesso di terminare l’opera con una trasfigurazione teatrale di alto valore letterario. Insomma, il sottoscritto – in veste forse più da scrittore che da lettore – riteneva impervio ripetere nelle ultime pagine il climax raggiunto nel capitolo XI, perciò temeva un finale contraddistinto da un calando della tensione narrativa.

La mia paura si è rivelata, “tutto sommato”, infondata. Per quanto sia vero che gli ultimi capitoli non raggiungono i vertici dell’XI, l’autore è riuscito a concepire un epilogo degnissimo, evitando di scadere in una serie di trappole che, a quel punto, gli si ergevano innanzi come allettanti tentazioni. Nei restanti quattro capitoli, La Chiusa porta alle estreme conseguenze la logica che muove Pellicani figlio, distillando un finale lento, scandito da tre capitoli brevi, che proseguono con un’inerzia insistita verso l’inesorabile (o inaspettato?) approdo dell’“emancipazione” sua e del vecchio paralitico, e da un ultimo capitolo dove si condensa il sugo della storia. La lettura di questa irriducibile, intransigente chiusa può costare un certo sforzo al lettore: si tratta, a mio avviso, di una scelta anti-commerciale (ma d’altronde cosa c’è di commerciale in questo romanzo, oltre alla scorrevolezza della narrazione?) dovuta al rigore stilistico dell’autore.

L’ultimo capitolo si gioca a bocce ferme. La storia è a tutti gli effetti compiuta, e il protagonista-narratore è alle prese con il dare un senso al suo comportamento, operazione che si estende alla sua intera esistenza e alla legittimità stessa della realtà che l’ha prodotto (o che ha prodotto?). Anche questo capitolo mi è parso alquanto difficile da scrivere, irto di pericoli: l’autore poteva scadere nel predicozzo patetico all’americana oppure nel surrealismo più marcato, o ancora poteva formulare un giudizio sull’aspetto sociale della parabola narrata – che in qualsiasi caso si sarebbe rivelato pretenzioso. La Chiusa ha affrontato queste insidie lasciando prevalere, di nuovo, la coerenza stilistica, ossia la verbosità del giovane Pellicani, il suo sproloquio ormai giunto ai confini del parossismo isterico, e nel mentre ha disseminato la sua affabulazione con alcuni pensieri su se stesso, sul vecchio Pellicani e sulla società consumista che si sarebbero adattati bene a un racconto di miglior realismo, ma che all’interno della narrazione bislacca del protagonista producono l’effetto di rafforzare la logica paradossale della storia, con il risultato di lasciare il lettore punto e a capo, con una manciata di polvere in mano.

A mio parere, con “I Pellicani”, Sergio La Chiusa ci consegna un esordio memorabile, meravigliosamente avulso dalle logiche commerciali del mondo letterario italiano. L’autore riesce nella rimarchevole impresa di scrivere un romanzo ambientato in un mondo irreale – ma verosimile – senza l’uso di nomi propri di persona e senza darci la certezza di aver assistito al dipanarsi di una storia realmente accaduta. Perviene a questo risultato padroneggiando con estrosità e maestria ogni palese e recondita possibilità insita nella narrazione in prima persona, che ha sfruttato per creare un microcosmo inedito, frutto dell’invenzione letteraria.

La Chiusa ci restituisce una visione alta di letteratura, non ancillare alla cronaca, alla storia o alla biografia: una concezione mitopoietica, creatrice di mondi inesplorati e al contempo riflessi nel presente, forse desueta, forse all’avanguardia rispetto al panorama letterario attuale, di certo erede della migliore tradizione mitteleuropea novecentesca, e lo fa scrivendo un piccolo ed eccentrico capolavoro narrativo e stilistico.

Per quanto mi riguarda, “I Pellicani” è, tra i libri che ho letto, il miglior romanzo italiano dell’ultimo decennio.

QUI L’articolo originale: