Valeria Carletti e Antonio Di Martino a Deejay Summer Camp

Puntata del 11 aprile 2024.

Ecco la puntata completa:

QUI il podcast di Radio Deejay:

Puntata del 11 aprile 2024.

Ecco la puntata completa:

QUI il podcast di Radio Deejay:

13ª Puntata 03/04/2024

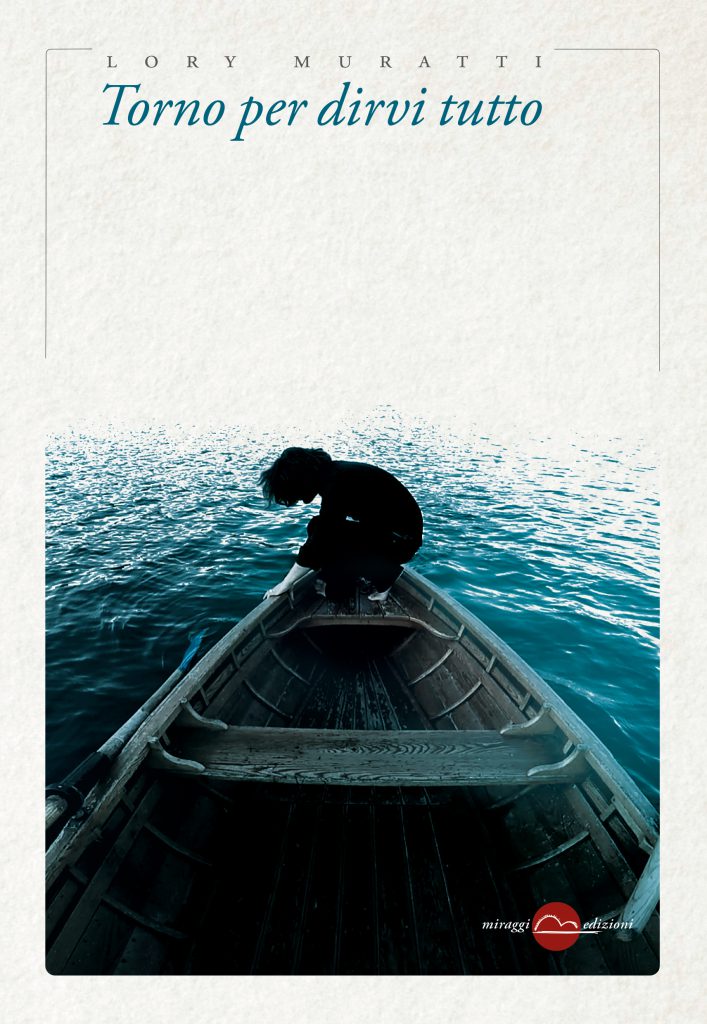

Lory Muratti accompagna l’icona glam-rock-blues Dana Gillespie e presenta il suo libro Torno per dirvi tutto nella 13ª puntata del mitico Nuovo Roxy Bar di Red Ronnie.

Clicca sulla cover per visualizzare il prodotto!

[…] La terzina finalista dei graphic novel è composta da Isometria della memoria di Davide Passoni, Miraggi Edizioni, affascinante viaggio nella memoria, attraverso poesie, documenti e disegni realizzati in assonometria isometrica. Secondo titolo è La nave verde da un romanzo di Francesco Verso, adattato da Gabriele Bitossi, illustrato da Pietro Depalma, Future Fiction, racconto solarpunk che risponde a suo modo al dramma dei profughi politico-climatici. Completa la terzina Cervello di gallina esordio di Silvia Righetti con Coconino press-Fandango, insolito racconto di fantascienza intimista con protagonista una ragazza che lotta per affrancarsi dal passato. [articolo di Gino Santini]

QUI l’articolo originale:

Quarta mandata di titoli in gara per il Premio Strega: dal lavoro degli Amici della domenica (membri del nucleo storico della giuria) ecco la nuova dozzina di libri che dovranno – con gli altri, e siamo a 48 – contendersi l’ingresso nell’Olimpo dei 12 finalisti e affrontare la selezione della cinquina, prima della finale del 7 luglio. La novità più evidente? Il candidato della fede.

Hotel Padreterno di Roberto Pazzi (La nave di Teseo), presentato da Massimo Onofri, è stato infatti già «recensito» da un Lettore d’eccezione: Papa Francesco, che ha inviato un elogio personale all’autore. Forse perché è un libro visionario che racconta di un miracolo moderno. Di un Dio che scende tra gli uomini (questa volta senza inviare il figlio), per «tornare a capire l’umanità». E lo fa incarnandosi in un uomo di 78 anni, cappotto e borsalino nero, che incontra un bambino nella metropolitana di Roma.

La madre è spaventata da quell’uomo che si compiace di parlare col figlio; ma lo sconosciuto finirà col guarire il bambino da un tumore al cervello, con la sola imposizione delle mani. «Quell’uomo vorrà provare tutto della vita degli uomini, perfino l’innamoramento», rivela l’autore.

C’è un piccolo protagonista anche in un altro libro entrato nella selezione: è Il bambino intermittente di Luca Ragagnin (Miraggi Edizioni), che ricostruisce la realtà attraverso l’incontenibile immaginazione di un bimbo straordinario, un piccolo impacciato ma iperattivo, problematico ma poetico, che «trova Dio in una cabina da spiaggia… poi lo perde in una mensa sotterranea».

Tra le segnalazioni emerge poi quella di «un affresco unico della società culturale italiana e americana, e di quella comunità di intellettuali italiani che si ritrova, per caso o destino, a New York»: è Una disperata vitalità di Giorgio van Straten (HarperCollins), romanziere e traduttore, già direttore dell’Istituto italiano di Cultura cli New York. Lo ha candidato Giovanna Botteri.

Degno di attenzione Il digiunatore di Enzo Fileno Carabba (Ponte alle Grazie): racconta la vita di un «artista del digiuno» realmente esistito, Giovanni Succi, nato nel 1850 a Cesenatico, che conquistò fama internazionale negli anni fra Otto e Novecento, arrivando a ispirare un racconto di Kafka. Narra invece la storia familiare intrecciata alle pagine più scure della storia d’Italia Stirpe e vergogna di Michela Marzano (Rizzoli), che parte dalla scoperta del passato fascista del nonno per svelare il fascismo «sotto la cenere della vergogna che riaffiora in famiglia, in comportamenti e relazioni».

Di livide memorie parla anche Mordi e fuggi. Il romanzo delle Br, di Alessandro Bertante (Baldini+Castoldi). Tra gli altri candidati ci sono poi: Sogno notturno a Roma 1871-2021 di Annarosa Mattei (La Lepre Edizioni); Il cuoco dell’imperatore di Raffaele Nigro (La nave di Teseo); Con tutto il mio cuore rimasto di Rosaria Palazzolo (Arkadia); La ladra di cervelli. Un Alzheimer in famiglia di Ciriaco Scoppetta (Armando Editore); Padri di Giorgia Tribuiani (Fazi); Il sole senza ombre di Alberto Garlini (Mondadori).

Luca Zanini

Visita il sito www.premiostrega.it

«“La vita, istruzioni per l’uso”. Se si volesse cercare nell’universo letterario un riferimento per l’opera più recente di Luca Ragagnin è nel capolavoro di Perec che lo si troverebbe. Certo, come il titolo lascia intendere, non è su tutta la vita che l’autore si concentra: queste sono istruzioni per l’uso dell’infanzia. Se insisto sulla locuzione “Istruzioni per l’uso” è per sottrarre Il bambino intermittente dalla più logica e immediata delle classificazioni, quella che lo collocherebbe nei memoir: Ragagnin non ci racconta la sua infanzia, ma un’infanzia universale, un’età di scoperta che si estende ben oltre il numero canonico degli anni “fanciulleschi” e che dura fino a quando gli occhi di Berg, il protagonista, rimangono sgranati a osservare stupefatti l’incomprensibilità del mondo. Certo, nella narrazione di Ragagnin sono presenti alcune marche temporali e il lettore che si approssima alla sessantina potrà ritrovare nelle esperienze di Berg le sue stesse esperienze; potrà ritrovare gli oratori, le feste casalinghe degli anni Settanta, i 45 giri, le paure e le leggende metropolitane di quell’epoca, ma il libro, lo ripeto, non è un tuffo nella memoria, è semmai una proiezione verso il futuro, la domanda a cui risponde alla domanda non è “cosa abbiamo vissuto?”, ma “cosa abbiamo imparato?”, “cosa potremo usare, domani, di tutto quel passato?”.

Però il contenuto, lo sappiamo, non è che uno degli aspetti di un libro. Un buon contenuto non fa, da solo, un buon romanzo. E qui interviene allora la forza espressiva di Ragagnin e anche in questo, nella girandola di soluzioni linguistiche e grafiche, il paragone con Perec non è affatto azzardato. Pervase da una costante ironia, le quasi settecento pagine del Bambino intermittente, sono sempre vivaci, inframmezzate da canzoni, da trame di vecchi film, da cronache di eventi più o meno immaginari, quasi si trattasse, in forma letteraria, di una di quelle agende adolescenziali sulle quali incollavamo ritagli di giornale, biglietti di concerti e adesivi. Personalmente, detesto il concetto abusato di “opera mondo”, ma di sicuro, Il bambino intermittente è un mondo narrativo che il Premio Strega 2022 può prendere in considerazione con interesse.»

VISITA il sito premiostrega.it

Cliccate sul link sottostante per leggere tutto l’articolo dove si parla anche della nostra collana NováVlna…

La cerimonia per la premiazione del Premio internazionle letterario “Casinò di Sanremo, Antonio Semeria è stata condotta dal giornalista scrittore Mauro Mazza, coadiuvato dal presidente di giuria tecnica Matteo Moraglia, dal professor Francesco De Nicola, dai giurati Carlo Sburlati, Marco Mauro, Marino Magliani, Paola Monzardo e dal segretario generale Marzia Taruffi.

Per la narrativa internazionale opere tradotte questo il verdetto finale:

Alessandro De Vito per l’opera “Bata nella giungla” (Miraggi ) ha prevalso su Marco Drago con l’opera “L’ultima canzone di Bobby March” (Bompiani) . Terzo classificato Silvia Nugara e Claudio Panella con il volume “Delitti alle traversette” (Fusta editore)

QUI l’articolo originale:

https://primalariviera.it/cultura/al-teatro-del-casino-la-consegna-dei-premi-antonio-semeria/

“Andandosene altrove” Roberto Calasso lascia un grande insegnamento e un invito per il futuro.

L’insegnamento è che si può diventare editori per moltitudini di lettori con la curiosità, l’amore per il sapere, la certosina ricerca del valore letterario anche dove le opere nascono lontane dai dettati commerciali.

Imprevedibilità, estro, intuizione e colpi di genio, ma anche cura estrema, eleganza, precisione. E la padronanza del tempo, perché i libri ticchettano diversamente dagli orologi.

L’invito è di continuare con calma, con pazienza, anche noi piccoli che ci siamo seduti alla sua ombra, all’ombra di un gigante.

Non è un caso che il typeface delle collane di Miraggi sia il Baskerville: l’abbiamo scelto per omaggiare lo stile inconfondibile delle creature di Roberto Calasso.

Miraggi si è ispirata senza nasconderlo. La realtà è fatta di ogni visione. Grazie.

Alessandro De Vito

Davide Reina

Fabio Mendolicchio

Francesco Marchianò

Luca Ragagnin

Marco Repetto

Paolo Ciampi

I cinque poeti finalisti sono stati ascoltati lo scorso 24 giugno a Fano durante le giornate di Passaggi Festival (https://www.passaggifestival.it/), mentre la Cerimonia di Premiazione del vincitore si svolgerà a Milano a settembre.

I poeti finalisti del VI Premio Letterario Internazionale “Franco Fortini” divisi per editore

Amos Edizioni

Laura Pugno, Noi

Arcipelago itaca edizioni

Luciano Cecchinel, Da sponda a sponda

Roberto Minardi, Concerto per l’inizio del secolo

Miraggi Edizioni

Alessandra Carnaroli, Poesie con katana

Oèdipus

Lorenzo Mari, Querencia

QUI l’articolo originale:

Cinque autori, cinque titoli, per parte significativa al di fuori del circolo dei big name più acclamati, dei best sellers più da classifica, degli editori più influenti.

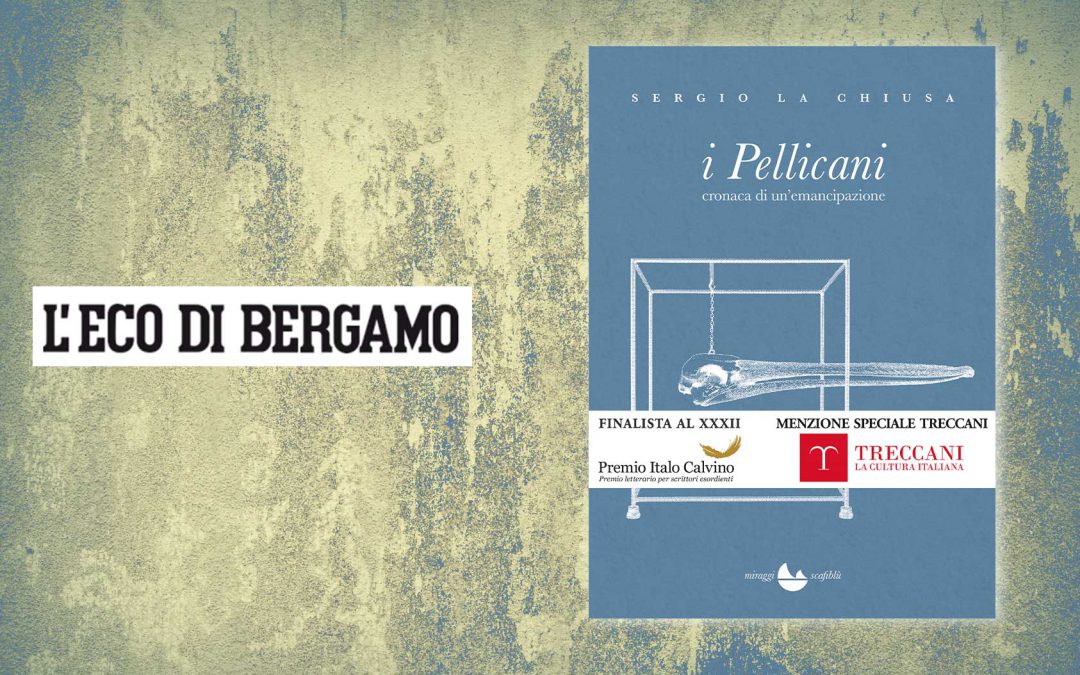

Il nostro Sergio La Chiusa è tra i cinque finalisti del Premio Bergamo con I Pellicani.

«Esordio narrativo per Sergio La Chiusa con Pellicani (Miraggi, 2020) che ha alle spalle testi, poesie, estratti di romanzi, prose di viaggio, usciti su riviste e blog culturali. I Pellicani, che ha ricevuto una menzione speciale Treccani 2019 al Premio Italo Calvino per l’originalità linguistica e la creatività espressiva, è un monologo dove il giovane Pellicani irretisce il lettore con la sua chiacchiera surreale: racconta il ritorno nella casa del padre, a 20 anni di distanza dall’ultima volta. Trova un vecchio bloccato a letto ed è convinto che non sia lui.»

Con il numero 45 il Reportage entra nel suo dodicesimo anno, mantenendo ancora a 10 euro il prezzo di copertina e a 32 euro l’abbonamento annuo (sconto del 20% e spese di spedizione incluse). Il primo numero del 2021, l’Anno del Vaccino, apre con un’intervista molto importante all’intellettuale e giornalista Furio Colombo, che il primo gennaio ha compiuto 90 anni. Colombo ripercorre tutta la sua carriera, dai tempi dell’Olivetti e della Rai alla direzione dell’Unità, passando per la militanza nel Gruppo 63 e la sua lunga permanenza negli Stati Uniti. A registrare le sue “confessioni” è il giornalista del Fatto quotidiano, Giampiero Calapà.

Il primo reportage è quello che fornisce anche la foto di copertina e documenta un’insolita giornata tra i ladri di tombe della Valle dei Re in Egitto. Lo firma il fotografo americano Christopher Pillitz, che racconta la sua rischiosa esperienza. Paola Rizzi, invece, ripercorre i 50 anni di Ciudad Abierta, una sorta di “isola utopica” cilena, costituita nel 1970 da un gruppo di intellettuali, architetti, poeti e artisti del Cile, che resistette perfino ai duri anni di Pinochet. Il mastodontico progetto del Tren Maya, che dovrebbe tagliare a fette il Sud del Messico con 150mila chilometri di ferrovia, è l’oggetto del terzo reportage firmato da Vittoria Romanello, la quale dà voce alle popolazioni locali che temono una devastazione ambientale non solo per i lavori di realizzazione, ma anche per l’avvento di un turismo poco rispettoso delle risorse naturali (le foto sono di Heriberto Paredes).

Il portfolio di questo numero è dedicato al caporalato della mafia nigeriana nel Foggiano. Il fotografo Alessandro Zenti ha documentato il lavoro massacrante e la vita nelle baraccopoli degli immigrati, che per essere in grado di lavorare sono costretti a ricorrere al Tramadolo, conosciuto come la “droga del combattente”. Il reportage successivo – firmato da Gianluca De Bartolo – parla invece del Ruanda, il piccolo Paese africano che tenta di risollevarsi dal suo tragico passato. La novità è data dal completamento di un servizio di droni (primo Paese al mondo ad adottarli in questo settore) per il trasporto delle sacche di plasma e dei medicinali nelle zone rurali del territorio. Graziano Graziani, invece, ci porta nelle Azzorre sulle orme di Tabucchi, che qui ambientò “Donna di Porto Pym”. Di Nicola Zolin il reportage conclusivo, che racconta il rinnovato business, in Italia, della coltivazione, produzione e distribuzione della cannabis, soprattutto per uso terapeutico.

Non mancano le cinque recensioni librarie, la “Lettera Aperta” di Valerio Magrelli, la rubrica “Un autore, un libro” di Maria Camilla Brunetti, che questa volta conversa con Federica Sgaggio. Il racconto di questo numero è della scrittrice italiana Marta Cai, che da qualche tempo vive in Brasile. L’editoriale di Riccardo De Gennaro è dedicato alle ardue previsioni per il nuovo anno, la foto vintage che chiude come di consueto il numero ricorda il tentato golpe Tejero nel 1981 in Spagna, esattamente quarant’anni fa.