Langhe inquiete – recensione di Raffaele Viglione su IdeaWebtv

“Langhe inquiete”, prima vera prova di narrativa pura per Marco Giacosa

Lo scrittore Marco Giacosa (foto a destra), che ci piace considerare “un albese in prestito alla città di Torino”, ha appena pubblicato, con Miraggi edizioni, Langhe inquiete (foto sotto), sua prima vera prova di narrativa pura, dopo alcuni racconti usciti nel 2014, che si aggiunge a “L’Italia dei sindaci”, un saggio d’attualità, scritto come fosse un lungo reportage, “Disasterchef” e “Il pranzo di nozze di Renzo e Lucia” che sono libri atipici: il primo è composto da micronarrazioni, racconti brevissimi con i medesimi protagonisti dall’inizio alla fine: i giudici del famoso programma Tv Masterchef e l’io narrante; il secondo è la riscrittura, scena per scena, dei Promessi sposi, con una lingua della strada, contemporanea, «diciamo che al “plot” lì ci ha pensato Alessandro Manzoni», ironizza lo stesso Giacosa.

Langhe inquiete è una collezione di racconti autobiografici, dall’infanzia ai giorni nostri o quasi. Episodi minimi o enormi (come la malattia della madre e la morte dei genitori), mai marginali, sempre personali, in cui però, chiunque può trovare un qualcosa di sé. Con la particolarità che, pagina dopo pagina, la scrittura adotta uno stile più articolato, avanzando di pari passo con l’età del protagonista dei brani narrati.

«La maggior parte del libro è costituita da parole scritte nel corso di un tempo che ha un inizio e una fine, dal 2010 al 2012», ci spiega l’autore «quando avevo molto da dire, mi esplodevano dentro le cose, e le ho dette con la scrittura di quel tempo, con gli strumenti che avevo allora. Quelle parole sono rimaste lì per qualche anno, poi le ho riprese e le ho riviste (diciamo “risuonate”?) con gli strumenti che ho adesso, però non le ho toccate molto, non ho riscritto niente, per non togliere loro, appunto, l’anima. Diciamo che ho tolto qualche ingenuità».

Sul perché dell’inquietudine del titolo, Giacosa precisa: «Diciamo che sono inquiete le Langhe che io proietto nella mia mente: quindi ero forse io, inquieto, ma perché erano loro, le Langhe, che mi inquietavano, nella mia condizione di figlio di quella terra». E il suo essere figlio di questa terra torna anche nei ringraziamenti con cui si chiude il libro: Beppe Fenoglio e Michele Ferrero (di cui si parla più volte nel testo) in cima a tutti. Sull’ordine scelto, lo scrittore chiosa: «Sono andato dal grande al piccolo, che però, essendo mio, è per me più rilevante. Fenoglio è generico, è un’opera; Ferrero è una filosofia, quella filosofia ha fatto molto per le Langhe e per la mia famiglia (parlo di welfare, non di stipendio). Passo poi a persone che nessuno conosce, che per me sono importantissime, fino a mia moglie».

I Pellicani – recensione di Gabriella Crema su La Repubblica

La realtà trasfigurata in una notte

Come in una pièce del teatro dell’assurdo, tutto si svolge in una sola notte, con i due protagonisti stipati in una stanza, come lo sono nelle 192 pagine del romanzo i vaniloqui del giovane e logorroico protagonista. Ragazzo che, completo grigio topo sdrucito e valigetta da manager piena di cianfrusaglie alla mano, si presenta la sera tardi a casa del padre dal quale era scappato vent’anni prima dopo avergli sottratto i risparmi dal comodino. Cerca ospitalità per la notte, prima di partire per la Cina, sostiene. Come il vecchio padre tradito (ma sarà proprio lui?), il lettore è rapito e trasportato dal turbine ciarliero del giovane che ipotizza, reinventa e trasfigura la banalità del reale che lo circonda. In libreria dal 13 ottobre I Pellicani si è guadagnato la menzione speciale Treccani 2019 come finalista al Premio Calvino.

LA LUNA VIOLA – recensione di Angelo Orlando Meloni su Senzaudio

La luna viola e il lettore universale

La Luna viola di Andrea Serra, invece è stato pubblicato di recente da Miraggi edizioni, una casa editrice che nel panorama indipendente è ormai una veterana e che seppure con un neo vistosissimo nel suo catalogo, e cioè la pubblicazione di un mio inutile & dimenticabilissimo librettino, continua a regalarci opere molto interessanti e, perché no, spiazzanti, spesso fuori dall’ordinario. Prendiamo questo La luna viola di Andrea Serra, autore che già ci aveva fatto sbellicare dalle risate con il breve ma densissimo romanzo Frigorifero mon amour, una persona lo sfoglia e si aspetta un secondo tripudio post-fantozziano di battute, un altro trionfo pirotecnico di risate, risatacce, risatone e risatine. E invece no, quel diavolo d’un Andrea Serra che cosa ci combina? Ci regala una fiaba dolcissima, e anche spiritosa, sulla paternità, che è pure un apologo filosofico con cui l’autore fa i conti con la sua vita, con la sua passione per la filosofia (e i suoi studi), con la famiglia e le fatiche connesse, con il precariato e le sue fregature. Certamente dopo decenni di narrazioni ombelicali in tutte le salse, è chiaro che raccontare i fatti nostri è impresa rischiosissima, ma ormai è altrettanto chiaro che uno di quelli in grado di farci morir dal ridere, commuoverci e appassionarci col racconto della sua vita ordinaria è il bravissimo scrittore-papà-filosofo-umorista Andrea Serra.

QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

IL CRINALE DEL TEMPO – Il Resto del Carlino Ancona

Jesi, al Vox in scena un recital sul ‘Crinale del tempo’

Appuntamento con lo scrittore Vittorio Graziosi, accompagnamento musicale del maestro Giovanni Brecciaroli e le letture di Antonio Lucarini

Jesi (Ancona), 21 luglio 2020 – Lo scrittore Vittorio Graziosi narra il suo ‘Crinale del tempo’: una storia di rinascita dall’abuso, lirica e toccante. Un nuovo appuntamento che unisce letteratura e musica al Vox Live Club di Jesi. Il locale di via Luigi Mercantini domani alle 21,30 ospiterà l’autore jesino Vittorio Graziosi, che racconterà al pubblico il suo ultimo romanzo “Il crinale del tempo” (Miraggi Edizioni) con l’accompagnamento musicale del maestro Giovanni Brecciaroli e le letture di Antonio Lucarini. L’evento fa parte del calendario di iniziative che uniscono libri e note curato da Davide Morresi per Read and Play, le colonne sonore dei romanzi (readandplay.it).

Dopo il grande successo dei suoi ultimi lavori, “Sangue di rosa scarlatta” e “Sotto il segno della bilancia”, ne “Il crinale del tempo” Vittorio Graziosi affronta il tema dell’infanzia rubata. Il protagonista è un ghostwriter che dovrà trovare nella scrittura di un racconto la forza esorcizzante che cancellerà l’oscurità lasciata da un abuso di cui è stato vittima da ragazzo, insieme al fratello. Una doppia storia con due narrazioni che si alternano attraverso le pagine per donare attimi di profonda riflessione sulla necessità dei sentimenti, della rinascita, di una ripartenza dopo una crisi personale e umana. La penna di Graziosi sa graffiare a fondo con estrema delicatezza, rimarginando anziché ferire. Sarà proprio l’atto dello scrivere, di trarre storie dalle esistenze in bilico degli altri, a ridare al narratore del romanzo la capacità di neutralizzare il veleno che ha infettato l’infanzia di due giovani innocenti.

QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cosa%20fare/vox-jesi-crinale-del-tempo-1.5341245

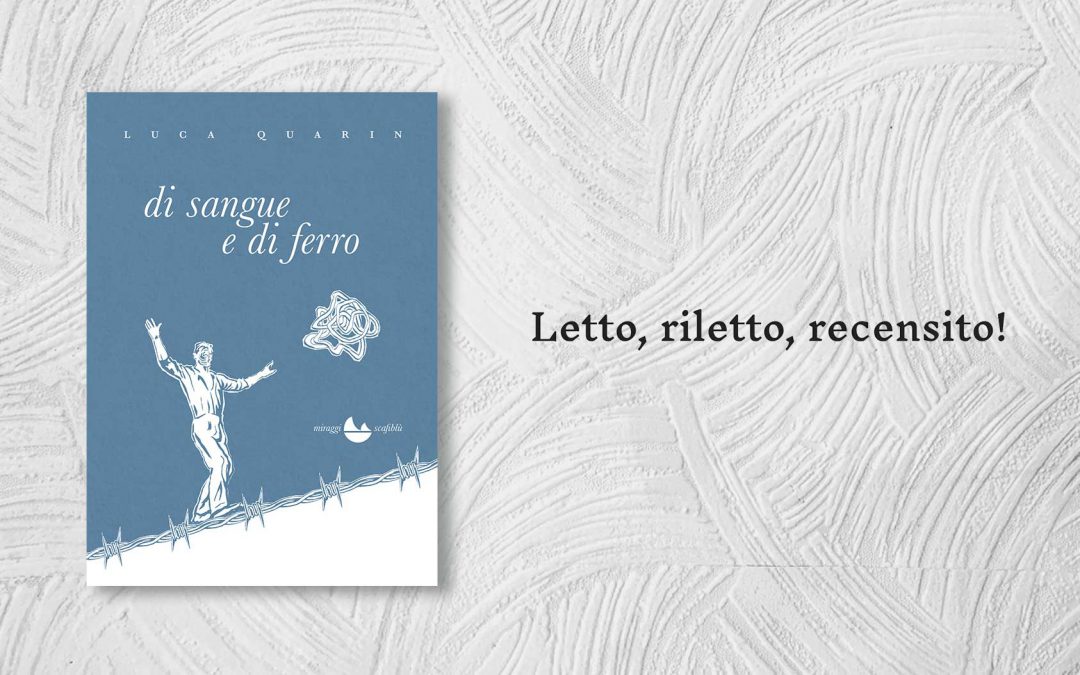

DI SANGUE E DI FERRO – recensione di Anna Cavestri su Letto, riletto, recensito!

È un libro molto particolare e molto interessante è la sua struttura. I piani di lettura sono più di uno e tanti sono gli interrogativi di tipo filosofico che percorrono tutto il romanzo che verte fondamentalmente sulla verità, storica e individuale. Protagonisti sono Andrea Ferro uomo di mezza età che si trova ad Udine al capezzale della nonna, con cui è cresciuto,l’eversione nera in uno dei suoi più inquietanti episodi, la strage di Peteano (31 maggio 1972) e in parte lo scrittore stesso Luca Quarin (Nella foto in basso a destra).

Cercando di mettere ordine nella casa della nonna, Ferro si trova a dover mettere ordine anche nella sua vita e soprattutto in quella della sua famiglia. I suoi genitori muoiono in un incidente e lui rimane orfano a tre anni e cresce con i nonni paterni. E quello che piano piano viene alla luce, col quale non aveva mai voluto/saputo confrontarsi è il suo tormento. Altro tormento , come un grillo parlante, è Quarin che si rivolge a lui per la pubblicazione di un libro ,gli scrive mail e propone punti di vista, veri e propri quisillibus filisofici sulla narrazione, sulla scrittura e quant’altro relativo al libro che vorrebbe pubblicare. Si dipana nel romanzo una pagina di storia che si è protratta per anni prima di far venire alla luce una fitta trama di collegamenti e depistaggi legati all’attentato del 1972 che forse ha trovato una verità dopo più di dieci anni. A vario titolo erano coinvolti per ragioni opposte i nonni e i genitori di Ferro, ma il motivo del coinvolgimento è la scoperta con cui non è facile fare i conti. Scoprire una realtà difficile da digerire, pensare a come sarebbe stata la sua vita se, come è stato possibile che, chi erano davvero i genitori, i nonni, quanto erano implicati in una brutta storia?

Un tormento. E sebbene sembra chiaro che la verità relativa ad un evento storico è giusto che venga sempre a galla per giustizia dovuta, quella relativa alla propria storia familiare a posteriori è sempre dovuta? Parrebbe di sì, i conti dovrebbero sempre tornare anche se il costo è alto. Ma forse no, giova sempre scovare fino in fondo? Lo svelamento può cambiare il corso o le scelte di una vita adulta? Ferro vorrebbe dimenticare, lo scrittore può continuare a ricordare il passato. È un romanzo che fa riflettere molto. Nel romanzo Quarin riporta anche documenti ufficiali e contributi giornalistici che si intrecciano bene con la parte romanzata rendendo la lettura piacevole.

QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

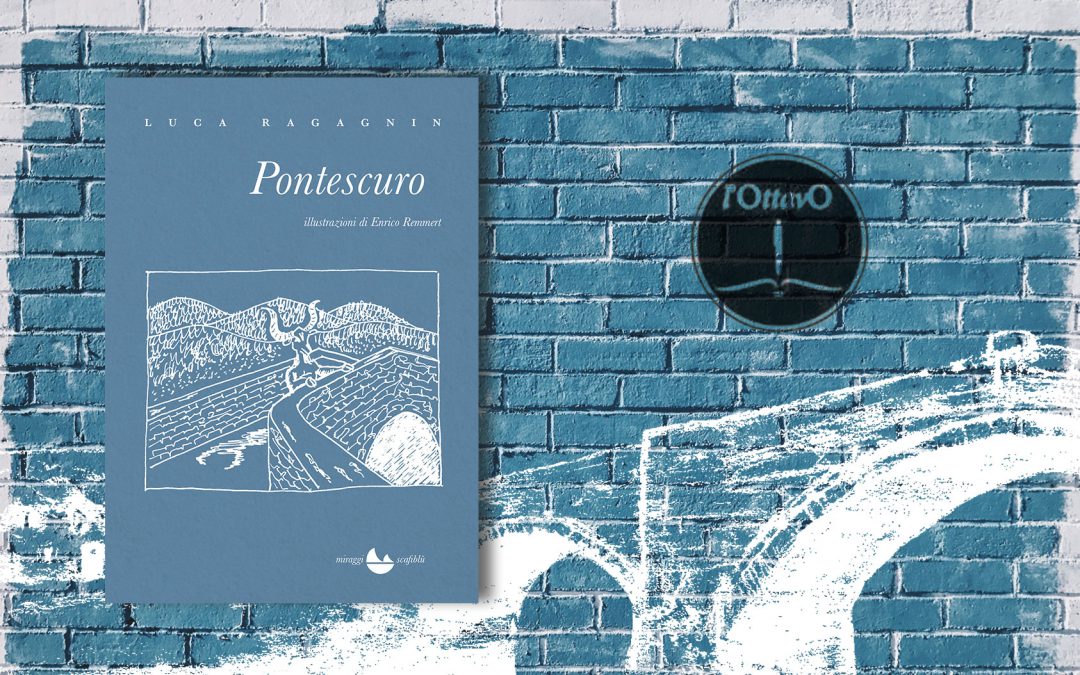

PONTESCURO – recensione di Geraldine Meyer su L’Ottavo

Pontescuro è un ponte di pietra. Pontescuro è un paese della bassa padana. C’era una volta un fiume, due sponde unite da questo ponte che, all’epoca della sua costruzione, univa il nulla con il nulla. Poi, da una parte un castello del padrone e, dall’altra, il paese “della malora”.

Pontescuro, il bellissimo libro di Luca Ragagnin, pubblicato dalla sempre attenta Miraggi Edizioni, è un po’ storia, un po’ favola nera, un po’ leggenda. La nebbia avvolge ogni cosa in quel luogo. Sono gli anni ’20 del secolo scorso, anni di marce e violenze fasciste. Anni di paura e di rancori. In quel luogo dimenticato da Dio, ma non dal male, la giovane figlia del padrone, la sfacciata, libera, troppo libera, Dafne, viene trovata morta con un nastro rosso attorno al collo.

Attorno a questo fatto una storia corale, raccontata dai vari protagonisti ma anche dal fiume, dal ponte stesso, dalle blatte e dalle ghiande. Uomini e natura parlano una lingua che incanta ma che colpisce duro. E raccontano una storia, un ambiente in cui la cattiveria, il rancore, l’invidia, l’ipocrisia, avvolgono tutto, proprio come quella maledetta e insana nebbia che si infila nei polmoni, che taglia il respiro, che lascia il fiato corto della bugia, del non detto, del pettegolezzo usato per scaricare le responsabilità sempre su altri e altro.

Un mondo di male in cui ciò che non si conforma, ciò che provoca, ciò che non si sottrae allo scandalo diventa, inevitabilmente, colpevole. E poco importa che, in realtà, sia solo la proiezione dell’infamia altrui. Questa sarà dunque la sorte della giovane Dafne e di Ciaccio, bambino abbandonato sulla riva del fiume e poi divenuto lo scemo del villaggio. Un marchio che, se da una parte lo difenderà, dall’altra sarà la sua condanna, il pregiudizio che si porta addosso.

In questo odore stantio di nebbia, umido, sussurri e sospetti, Dafne e Ciaccio saranno proprio i più puri, coloro che non rinunciano al godimento e che, proprio per questo, si porteranno addosso una lettera scarlatta. Il marchio di chi ha tolto la pace a un luogo e a una comunità che, invece, più che di pace viveva di omertà, di desideri repressi, di gelosie striscianti e di aspirazioni sepolte.

Sepolte in quella terra che, nel sottosuolo è più pulita e autentica di quanto sia in superfice, come raccontano le blatte che, nel sottosuolo e negli anfratti si devono nascondere per non morire.

Pontescuro è una metafora, una denuncia leggendaria e fantastica di un’epoca e di una mentalità, di una violenza e di un regime che si preparava a distruggere, nascondere e colpevolizzare tutto ciò che poteva essere vita, gioia, ribellione, provocazione e sessualità. E il ponte è l’emblema di qualcosa che non si può e non si deve attraversare, pena scoprire che non vi è nulla di cui avere paura se non la scoperta di avere accettato un interdetto inutile, strumentale.

Pontescuro è il racconto di un mondo malato, di un mondo (e un’epoca) in cui non ci si preoccupa neanche di imbiancare i sepolcri marci di dentro perché lo stesso marciume è talmente evidente da non essere nemmeno più percepito come tale. E, per questo motivo, trova un colpevole di comodo per continuare a marcire in pace, tra menzogne e ipocrisia.

È bello, è bello davvero questo libro. Perché fa ciò che dovrebbe fare la letteratura: interrogare e non lasciare, in fondo, che vi sia certezza di speranza e redenzione.

QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

LA VITA MOLTIPLICATA – recensione di Marina Guarneri su il Taccuino dello Scrittore

Leggo i primi due racconti in metro; mi sorprende subito la natura delle storie: le seguo come quando tentiamo di ricostruire nella mente un sogno appena svanito, al risveglio. Mi ritrovo a percorrere le sinuose vie dell’insondabile umano, con una sensazione piacevole, che passa dall’alienazione iniziale a un grande entusiasmo alla fine. C’è qualcuno che mi sta dicendo delle cose, forse importanti, su come reagisce la mente di fronte a determinati eventi della vita: un adolescente che riceve un’educazione severa, in uno spazio familiare militarizzato, che fugge dalla realtà che lo opprime, alimentando fantasie morbose fortemente aggrappate alla propria passione per la musica e c’è un uomo che percorre i sentieri della memoria in cui la protagonista è una donna, Vera, di nome, ma di fatto? La sua presenza, come un fantasma, si nasconde nelle immagini che vengono fuori da un vecchio album di fotografie. Cavalcare i ricordi è un gioco pericoloso per la mente e, in un attimo, tutto può diventare solo una proiezione dell’inconscio.Torno a casa entusiasta. Mi piace la scrittura di Simone Ghelli, genera empatia e io la trovo piena di suggestioni, a tratti anche poetiche. La malattia di Ascanio Ascarelli è una sorta di porta segreta verso un mondo interiore in cui la riflessione diventa una lunga pausa dalla vita più che preoccupazione per la sorte della stessa; la mania di un giovane apprendista, che legge i manoscritti spediti a un editore, di attaccarsi alla spazzatura letteraria come un accumulatore seriale, racconta una verità che conosco. La somma dei secondi e dei sogni: quante vite fanno tutti quei minuti passati a scrivere? Mi immedesimo anche nel libraio che chiude la libreria con la morte nell’anima e la lettura dei racconti a seguire è un’occasione per incontrare un’umanità varia in cui ci si riconosce e per la quale si fa persino il tifo, come per il professore che compie un atto rivoluzionario, interpretando in senso letterale il “compito di realtà” previsto in una circolare ministeriale e invita i propri studenti a descrivere come vedono la scuola e come vorrebbero che fosse. Le conseguenze sono quelle che ci aspettiamo ma che sarebbero diverse, se fossimo in una società che non ragiona seguendo sempre i soliti schemi mentali. Tra le righe di ogni storia risulta chiaro il messaggio dell’autore: la vita che viviamo, in fondo, è un insieme di dimensioni sovrapposte, che moltiplicano la realtà in piani invisibili, ma indispensabili.

QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

https://trentunodicembre.blogspot.com/2020/06/miraggi-edizioni-grand-hotel-romanzo_18.html

DI SANGUE E DI FERRO – recensione di Rosa Elenia Stravato

Luca Quarin è un autore che non conoscevo, uno di quegli autori nei quali t’imbatti casualmente o per suggerimento, come nel mio caso, e ti insegnano ad averne cura. Perciò, oggi, sono felice di presentarvi questa mia scoperta.

Un romanzo nel quale cascherete e che vi trasmuterà in un tempo lontano ma che sentirete scorrere dentro le vostre vene come un imperativo al quale non potrete aver modo di sottrarvi: come l’amore che vi invade l’esistenza e potete solo sentirne la sua astinenza malgrado esso vi sia ad un soffio. Edito da Miraggi Edizioni, quella narrata è una storia che s’innesta in un passato che ha qualcosa di “così presente”. Lo so, sembra paradossale ma, mi darete ragione.

Dotato di una scrittura particolareggiante e minuziosamente architettata in una sinfonia di parole ammaestrate dal proprio direttore d’orchestra, si legge con una facilità estrema. Sarete tentati di raggiungere l’ultima pagina con una “curiositas” simile a quella di Apuleio nelle sue Metamorfosi. Benché la matrice storica del romanzo non concede alla fantasia ampi orpelli, la narrazione, diventa il fil rouge che legherà i protagonisti i vostri compagni di avventura. Compagni che vi porteranno a spasso tra luoghi non comuni capaci di scardinare quelle consapevolezze immutabili che preservate. Ho accostato le Metamorfosi a questa storia consapevole del paragone stonato: si, perché, la vera matrice portante della narrazione è ciò che sfugge.

Non aspettatevi di trovare una serenità o una stasi: è un romanzo che porta a burrascose affermazioni, a picchi di isteria e diventa scomodo. Si, perché ciò che si racconta non conosce riposo. Un moto. Un moto perpetuo.

Un romanzo, lo ammetto, ben scritto ma complesso: siamo nel 1972 e una bomba distrugge Peteano uccidendo tre carabinieri. L’incidente scatenante s’inquadra come il momento in cui i panni del lettore vengono, amabilmente, distrutti e lasciano il posto ad un’esperienza totalizzante. Ed è così che parte l’inchiesta degli inquirenti che sembra portare ad un gruppo di militanti tra cui spiccano un ragazzo e una ragazza che cercando di scampare ai carabinieri, finiscono con l’automobile nel lago di Levico.

Nel rocambolesco inseguimento l’impatto è un urlo muto ma assordante: il figlio di tre anni rimane orfano. Proprio da qui parte una assurda routine di errori e falle nel sistema giudiziario che condanna ed assolve sei giovani ma che non riesce a chiarire le posizioni che hanno avuto quei due genitori.

Ma il passato, si sa, è sempre pronto a mostrarsi una Torre di Babele furente. Dopo dieci anni il caso viene riaperto come un’autopsia delle coscienze: Vincenzo Vinciguerra racconta al giudice Felice Casson i retroscena dell’attentato e le filosofie più oscure della destra eversiva degli anni settanta. In un duello tra razionalità e desiderio di chiarezza, il mistero su quei due giovani, non trova quiete.

E nel limbo delle festanti incertezze diventa chiaro che, non sempre, il passato può essere spiegato dal presente. Non sempre, il passato, sceglie di raccontarsi a chi ha bisogno di risposte.

QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

https://rosaeleniastravato.wordpress.com/2020/06/17/di-sangue-e-di-ferro/

DI SANGUE E DI FERRO – presentazione alla Libreria Milton di Alba in collaborazione con Book Advisor (la voce di Alba.it)

Sabato 27 giugno, alle ore 21, la libreria albese sarà invece in diretta dal cortile interno della libreria con gli amici di Miraggi Edizioni per l’evento Mira-Book, in collaborazione con Book Advisor, per la presentazione dell’ultimo romanzo di Luca Quarin “Di sangue e di ferro”. I partecipanti alle dirette potranno richiedere di ricevere una copia con dedica autografa dell’autore da ritirare direttamente in libreria.

QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

DI SANGUE E DI FERRO – recensione di Sandor Tence su Primorski

VIDEM – Un libro interessante dello scrittore friulano Luca Quarin

L’attentato di Peteano collegato alla bomba nella scuola slovena

VIDEM – La strage di Peteano, in provincia di Gorizia, dove una bomba il 31 maggio 1972 ha ucciso tre carabinieri, ha ispirato lo scrittore friulano Luco Quarin per il suo secondo romanzo “Di sangue e di ferro”, pubblicato dalla casa editrice torinese Miraggi Edizioni (280 pagine, 19 euro). Il titolo è un gioco di parole, in quanto Andrea Ferro è il narratore e protagonista di una storia che si svolge principalmente in Friuli, ma anche a Gorizia, a Trieste e a Trento. Il romanzo è una lettura impegnativa perché presuppone la conoscenza della violenza e degli omicidi dei rivoluzionari neri negli anni ’60 e ’70, ma è stato scritto in un modo interessante che attira il lettore, pur nel disorientamento iniziale.

Quarin ha optato per due storie parallele che si intrecciano: una immaginaria, l’altra reale. Il giovane Andrea Ferro, che vive a Torino, viene chiamato dall’ospedale di Udine e gli dice che i giorni di sua nonna sono contati e che lei vorrebbe rivederlo. Tornare a casa è molto doloroso per lui, poiché evoca il ricordo dei suoi genitori che, quando era bambino, morirono in un inspiegabile incidente d’auto vicino a Trento, e perché suo nonno faceva parte della cellula neofascista di Udine. Il padre e la madre militavano nella sinistra extraparlamentare (frequentavano la Facoltà di Sociologia di Trento al tempo in cui Renato Curcio stava allestendo lì le Brigate Rosse) e, secondo i carabinieri e i servizi di intelligence, erano coinvolti anche negli omicidi terroristici di sinistra. Il nonno, come già detto, era fedele al fascismo ma non solo, era anche un sovversivo, che probabilmente non era direttamente coinvolto nell’assassinio a Peteano, ma sapeva molto di lui e dei suoi autori

La difficile storia della famiglia si intreccia con quella di un’epoca buia per i nostri luoghi e per tutta l’Italia. Un gruppo di goriziani inizialmente venne sospettato di essere responsabile della strage di Peteano, sulla base di false testimonianze e di prove inventate preparate da alti funzionari dei carabinieri con il consenso e la cooperazione di servizi di intelligence infedeli allo stato. La verità, tuttavia, era molto diversa. La bomba che ha ucciso gli sfortunati carabinieri fu fabbricata e fatta esplodere da terroristi neofascisti che furono successivamente condannati, così come gli ufficiali dei carabinieri e dei servizi segreti che fecero ricadere la responsabilità sul gruppo di goriziani e che inibirono e ostacolarono il lavoro dei giudici.

Ma chi volevano proteggere i carabinieri che depistarono le indagini su Peteano? I giudici veneziani Felice Casson (futuro senatore) e Carlo Mastelloni (fino al suo pensionamento capo della procura della corte di Trieste) erano convinti che l’organizzazione militare segreta Gladio fosse coinvolta nell’attentato, ma lunghe indagini non lo confermarono, sebbene i sospetti siano rimasti. Il ruolo enigmatico dell’organizzazione militare segreta è stato anche affrontato da una speciale inchiesta parlamentare, che ha sottolineato che Gladio è stata particolarmente “attiva” sul confine italo-jugoslavo, che gli sloveni veneziani testarono in prima persona.

Nel romanzo che riporta anche documenti ufficiali e contributi giornalistici (tra cui quello di Claudia Cernigoi), Quarin scrive ampiamente sul deposito di armi ed esplosivi di Gladio scoperto a Opicina, su una collina rocciosa vicino al sentiero Tiziana Weiss. I carabinieri hanno rivelato l’esistenza di questo magazzino (ufficialmente chiamato Nasco) nel febbraio 1972, effettivamente scoperto nell’estate del 1971, ma hanno tenuto la questione in silenzio in modo che la storia del raid di Gladio non fosse divulgata al pubblico.

L’ordigno presumibilmente venne dal deposito di Opicina, con il quale i fascisti (“sfuggirono” a Gladio, ma come facevano a saperlo?) effettuarono non solo l’attentato di peteano ma anche un il fallito attentato (1969) alla scuola slovena di San Ivan a Trieste e forse anche per il massacro di Piazza Fontana a Milano lo stesso anno. Uno dei più grandi depositi di armi ed esplosivi di Gladio scoperto da persone del posto (uno di loro era il figlio di un maresciallo di Opicina) che i carabinieri locali cercarono di coprire, su ordine dei loro superiori e sotto la pressione dello “stato profondo”. Ma non per sempre.

______________________________

VIDEM – Zanimiva knjiga furlanskega pisatelja Luce Quarina

Črni obroč od bombe na slovenski šole, Nabrežine in atentata pri Petovljah

VIDEM – Atentat v Petovljah na Goriškem, kjer je eksplozija bomba 31. maja 1972 ubila tri karabinjerje, je navdihnil furlanskega pisatelja Luco Quarina za njegov drugi roman Di sangue e di ferro (Iz krvi in železa), ki je izšel pri turinski založbi Miraggi edizioni (280 str., 19 evrov). Naslov je besedna igra, saj je Andrea Ferro pripovedovalec in protagonist zgodbe, ki se v glavnem odvija v Furlaniji, a tudi v Gorici, Trstu in Trentu. Roman je zahtevno branje, ker predpostavlja poznavanje nasilja in atentatov črnih prevratnikov v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, a napisan na zanimiv način, ki ob začetni zbeganosti pritegne bralca.

Quarin se je odločil za dve vzporedni zgodbi, ki se prepletata: eno izmišljeno, drugo resnično. Mladega Andrea Ferra, ki prebiva v Turinu, pokličejo iz videmske bolnišnice in mu sporočijo, da so babici šteti dnevi in bi ga zato rada videla. Vrnitev domov je zanj zelo boleča, saj mu prikliče spomin na starša, ki sta, ko je bil otrok, umrla v nepojasnjeni prometni nesreči pri Trentu, njegov pokojni dedek pa je bil voditelj videmske neofašistične celice. Mama in oče sta bila prepričana levičarja (študirala sta na Fakulteti za sociologijo v Trentu ravno v času, ko je tam Renato Curcio ustanavljal rdeče brigade) in po mnenju karabinjerjev in obveščevalnih služb tudi vpletena v levo obarvane teroristične atentate, stari oče, pa kot rečeno, prepričan fašist. Ne le to, temveč tudi prevratnik, ki najbrž ni bil direktno vpleten v atentat v Petovljah, a je o njem in njegovih izvajalcih veliko vedel.

Trpka družinska zgodba se prepleta z zgodovino tistih za naše kraje in za vso Italijo temnih časov. Za atentat v Petovljah je bila sprva osumljena skupina Goričanov na osnovi lažnih pričevanj in montiranih dokazov, ki so jih pripravili ob privoljenju in sodelovanju državi nezvestih obveščevalnih služb visoki karabinjerski častniki. Resnica pa je bila povsem drugačna. Bombo, ki je ubila nesrečne karabinjerje, so izdelali in nastavili neofašistični teroristi, ki so bili pravnomočno obsojeni, kot tudi karabinjerski častniki in podčastniki, ki so krivdo za atentat hoteli naprtiti nedolžnim Goričanom, potem pa z vsemi sredstvi zavirali in ovirali delo sodnikov.

Koga so hoteli zaščititi karabinjerji, ki so ovirali preiskavo o Petovljah? Beneška sodnika Felice Casson (bodoči senator) in Carlo Mastelloni (do upokojitve je bil vodja tožilstva na tržaškem sodišču) sta bila prepričana, da je bila v atentat tako ali drugače vpletena tajna vojaška organizacija Gladio, dolgotrajne preiskave tega sicer niso potrdile, sum pa ostaja. O zagonetni vlogi tajne vojaške organizacije se je ukvarjala tudi posebna parlamentarna preiskava, ki je izpostavila, da je bil Gladio posebno »aktiven« na italijansko-jugoslovanski meji, kar so na lastni koži preizkusili Beneški Slovenci.

Quarin v knjigi na osnovi uradnih dokumentov in novinarskih prispevkov (med drugim tudi Claudie Cernigoi) veliko piše o skladišču orožja in razstreliva organizacije Gladio, ki so ga odkrili v Nabrežini na skalnatem obronku v bližini razgledišča Tiziana Weiss. Domači karabinjerji so februarja leta 1972 dejansko inscenirali odkritje tega skladišča (uradno se je imenoval Nasco), ki so ga v resnici odkrili poleti leta 1971, a so stvar zamolčali, da ne bi zgodba o rovarjenju Gladia pronicnila v javnost.

Iz nabrežinskega skladišča naj bi prišlo razstrelivo, s katerim so fašisti (»izmaknili« naj bi ga Gladiu, a kako so vedeli zanj?) izvedli ne samo atentat v Petovljah, a tudi eksploziv vrste T4 za spodleteli atentat (1969) na slovensko šolo pri Sv. Ivanu v Trstu in morda tudi za pokol v milanski Kmečki banki istega leta. Eno največjih skladišč orožja in razstreliva Gladia sta odkrila domača fanta (eden od njiju je bil sin nabrežinskega marešala), domači karabinjerji pa so na ukaz nadrejenih in na pritisk »globoke države« vse prikrili. A ne za vedno.

https://www.primorski.eu/kultura/crni-lok-od-nabrezine-do-petovelj-BX541524

DI SANGUE E DI FERRO – intervista a Luca Quarin di Iuri Lombardi su YAWP

Luca Quarin, Di sangue e di ferro, l’interrogatore della storia

Sono i fatti a nascondere la verità storica e forse, senza tanti preamboli, possiamo affermare che la verità sta ai margini dove il messaggero addetto al racconto e all’epica racconta ciò che non è narrabile. Lo scrittore dice infatti la verità mentendo, attraverso l’uso della menzogna.

A parlarci di questo, in piena libertà, è Luca Quarin, autore friulano, da sempre narratore di verità scomode che molto chiaro ha il ruolo dello scrittore: il privilegiato della narrazione.

L’occasione dell’intervista che segue, che vuole essere una conversazione senza pretese tra di noi, è motivo di poter discutere del suo ultimo romanzo Di sangue e di ferro (Miraggi Edizioni, 2020) https://www.miraggiedizioni.it/prodotto/di-ferro-e-di-sangue/, una storia particolare sul destino della nostra Italia, un viaggio tra i misteri, su ciò che non si può dire o semplicemente riferire.

Luca che da sempre si occupa come narratore di questo, già conosciuto come scrittore di racconti e al pubblico con il suo precedente romanzo Il battito oscuro del mondo ( Autori Riuniti, 2017), e attraverso le pagine della sua ultima fatica letteraria si incorona lui stesso mediante la tecnica della finta-fiction.

Il narratore di fatto facendo narrazione, sviluppando una certa epica nei fatti che racconta, diventa un cronista estraneo alla storia e adottando un comportamento distaccato in lei si immedesima, si inabissa come in un oceano.

Che cosa è la letteratura? Cosa la storia? L’interrogativo forse non trova risposta. E allora forse possiamo solo soffermarci a fare supposizioni, a teorizzare sull’impossibile come Quarin ci suggerisce.

Intervista a cura di Iuri Lombardi

YAWP: “Di Sangue e di Ferro è un romanzo sulla storia nera d’Italia, in particolare vista dal Friuli, apparentemente una terra di confine, ricca di storia, linguisticamente interessante ma che pare nascondere qualcosa. Ci potresti raccontare come nasce questa idea e soprattutto quale è stato il ruolo del Friuli nella storia d’Italia?”

LUCA QUARIN : “Per quanto riguarda il Friuli direi che è proprio il termine confine ad averne scandito la sua storia e anche la mia storia, il suo essere al margine delle vicende storiche e il mio essere al margine di quello che accadeva nel mondo. Essere al margine è sempre una condizione privilegiata, vuoi perché nessuno si interessa a te e sei libero di percorrere le strade che ti interessano, vuoi perché puoi osservare le cose da lontano, vuoi perché gli eventi attraversano i margini ma non si fermano mai sui margini, finiscono sempre per svolgersi altrove, vuoi perché hai l’impressione di dover colmare la distanza che ti separa dal cuore della Storia e di conseguenza ti muovi continuamente, oscillando al di qua e al di la del confine, come il protagonista del mio romanzo rispetto alle vicende del suo passato o come il Quarin che scrive rispetto al Quarin che viene scritto”.

YAWP: “Un altro interessante aspetto che emerge dal tuo romanzo è che i fatti nascondono la verità. Intendo non la verità spicciola, ma la grande verità, il segreto della storia, la dinamica che si cela dietro a certi eventi, e questo porta a formulare un nuovo romanzo, o meglio un inedito, per certi versi, genere, quello della finta fiction. Qual è quindi l’esigenza di uno scrittore: ricostruire i fatti – sapendo di mentire- o dire la verità?”

L.Q: “Manganelli sosteneva che non ci fosse altra possibilità di dire la verità se non attraverso l’uso della menzogna. Auden invece faceva un discorso diverso e diceva che ci sono due momenti in cui l’autore dialoga con il proprio libro. Mentre lo sta scrivendo, lo scrittore interroga il suo progetto come la madre interroga il bambino che cresce nella sua pancia. Si domanda e gli domanda come sarà, che cosa gli piacerebbe diventare, che cosa faranno insieme. Il libro e il bambino sono pura possibilità, pura ipotesi. Né uno né l’altro posseggono una risposta. Quando ha finito di scrivere il romanzo, l’autore può continuare questo dialogo soltanto con sé stesso. Il libro ormai è nelle mani del lettore, non risponde più a lui, come il bambino è nelle mani del mondo e non risponde più alla madre (le madri ci mettono un po’ a comprenderlo e spesso anche gli scrittori ci mettono un po’ a comprenderlo). Lo scrittore, se è onesto, deve chiedersi che cosa ha fatto bene e che cosa ha fatto male, che cosa potrebbe migliorare in futuro, che cosa ha imparato scrivendo quel libro, come si colloca quel lavoro all’interno della sua opera e che rapporto ha con quello che lo precede e con quello che lo segue. Deve prendere le distanze. Deve allontanarsi. Si tratta, con tutta evidenza, dell’esatto contrario di quanto avviene nel mio romanzo. Qui la scrittura e la riflessione sulla scrittura si intersecano e si sostituiscono (come il vero Quarin e il finto Quarin, come la verità e la finzione in generale), oppure si escludono, dipende dal punto di vista, comunque sempre coesistono, in una forma che è tipicamente modernista ma anche postmoderna. Il romanzo scompare parlando di sé stesso e lascia spazio al vero protagonista della scrittura, che è sempre il silenzio”.

YAWP: “A questo punto ti chiedo: ma la storia esiste oppure è solo un’invenzione degli storici?”

L.Q: “Ho l’impressione che la Storia sia una necessità umana di dare ordine e soprattutto significato alle macerie che i fatti lasciano sempre alle loro spalle. Dunque la Storia senza dubbio esiste come necessità ed esiste come pratica, anche quotidiana. Si tratta di una pratica laboriosa, molto artigianale, per cucire insieme i fatti all’interno di un sistema semantico che comunemente chiamiamo struttura narrativa, che è l’unico modo che conosciamo per continuare ad attraversare le ombre che formano la realtà. Un filo di Arianna che apparentemente ci impedisce di perderci nel nulla ma che probabilmente ci trattiene all’interno del labirinto da cui cerchiamo continuamente di evadere”.

YAWP: “La mia sensazione, leggendo il tuo romanzo, è che la storia può esistere solo attraverso un discorso di avanzamento dell’epica; voglio dire dal momento che faccio epica probabilmente faccio la storia. Ma se così fosse quale è il senso del divenire?”

L.Q: “Ho dei dubbi sull’idea di progresso illimitato nata con l’illuminismo e diventata il dogma del capitalismo neoliberista. Non vorrei che anche il divenire finisse per sottostare all’effetto Flynn, secondo cui i figli devono essere sempre più intelligenti dei genitori, altrimenti sono destinati a soccombere. Nelle ultime pagine del romanzo ho ripreso il ragionamento che Borges fa sull’idea della storia di Cervantes, attraverso il personaggio di Pierre Menard, usando le medesime parole del grande autore spagnolo, il padre assoluto del romanzo. Stando a Cervantes la storia è uno strumento per interpretare la realtà, stando a Borges la storia è uno strumento per riprodurre la realtà”.

YAWP: “D’altronde gli storici nascondono la verità e forse gli unici a svelarla, potenziali messaggeri, sono gli scrittori e il popolo che è costretto a subire certi eventi ma che essendo folla non riesce a spiegarli. Gli storici hanno nascosto per lungo tempo la questione della P2 in Italia, i depistaggi di certe trame occulte, per non dire atlantiche, a cominciare da quella fantomatica (e mi scuso se sembro poco patriottico in questo) unità della nazione dove la questione del brigantaggio non viene citata per ragioni politiche (una guerra civile di tanti morti e che la letteratura ne ha parlato attraverso Alianello, Nigro ecc..). Ora i fatti vengono nascosti, secondo te, per ragioni politiche o perché il fatto di per sé nasconde segreti?”

L.Q: “I fatti mi sembrano sempre inspiegabili. Sono come la carcassa di un animale abbandonato sul bordo della strada. Non si sa chi o che cosa lo abbia ucciso né per quale ragione. E così ognuno è libero di cibarsene come preferisce. Ecco, in questo naturale cibarsi dei fatti ci stanno le manipolazioni della politica, quelle della storia, quelle dei media, quelle delle persone comuni. Ognuno ha bisogno di una storia che sia coerente con la sua cultura e ognuno costruisce la propria storia a partire da un brandello della carcassa, strappandolo dal corpo degli eventi e innestandolo nel corpo del racconto. Dunque, con il trascorrere del tempo, la carcassa si dissolve sempre di più fino a scomparire, lasciando dietro di sé soltanto un alone iridescente che è quello della memoria”.

YAWP: “In Italia chi fa letteratura e non prodotti editoriali rimane al margine, costretto quindi a rivolgersi a un gruppo, a una élite e il tuo romanzo è alta letteratura. Ma questo decadimento culturale- quasi da basso impero, da storia quasi da non raccontare– come cantavano alcuni versi di De André, a cosa è dovuto?

L.Q: “Mi sembra una questione che ha molto a che fare con l’evaporazione delle élite, che è un punto cieco del nuovo millennio ma direi che è anche un punto cieco della cultura illuminista. Questo scollamento tra élite e popolo ha trasformato probabilmente le élite in una oligarchia molto ristretta e il popolo in una massa silenziosa e omogenea. Il romanzo mi sembra sia rimasto stritolato in questa disinter-mediazione, passando da strumento per comprendere la realtà a strumento per sostituire la realtà. Uno vale uno. Lo scrittore non può più mettersi in mezzo tra il lettore e la realtà, deve soltanto riprodurla attraverso una storia. Di conseguenza è terminata l’epoca del modernismo e delle avanguardie e si è restaurato il romanzo ottocentesco, quel viaggio dell’eroe di Vogler che è diventata l’ossatura delle “storie” tanto amate dalla grande editoria”.

YAWP: “Gli editori sono al servizio delle lobby e loro stessi – parlo della grande editoria- sono il potere, ma non credi che a questi detentori del potere manchi un coraggio culturale?”

L.Q: “Il coraggio manca sempre, purtroppo. Manca nella società, manca nel mercato, manca nelle relazioni umane. Il coraggio ha a che fare con il nuovo, con ciò che ancora non esiste, con ciò che si trova nell’oscurità e potrebbe uscire dal buio avventandosi su di noi. Tieni conto che il tempo di big data, il nostro tempo, è il tempo della reiterazione, dove i dati del passato servono per costruire le forme del futuro, un futuro analogo al passato ma con un’altra pelle. Anche l’editoria partecipa a questo grande spettacolo consolatorio, facendo un enorme sforzo per realizzare abiti nuovi sopra corpi che invece sono vecchi, incapaci di tramontare. Detto questo, direi che si tratta anche di valutare quale sistema narrativo debba utilizzare il romanzo contemporaneo per assemblare le informazioni in un flusso logico che rappresenti l’esperienza e allo stesso tempo la superi, costruendo un ponte tra quello che è stato e quello che sarà. Ne sapeva qualcosa Proust che ha sempre posto l’accento sui tempi verbali, utilizzando il passato prossimo per confinare il tempo perduto in un spazio lontano ma al tempo stesso accessibile, un’idea brillante per includere sia il trascorrere del tempo che il suo essere perpetuo”.

YAWP: “Tu vieni da una terra particolare, una volta, sino a pochi decenni fa era considerata il meridione del nord; una regione storica che dalla Carnia scende al mare, divisa da un fiume, il Tagliamento, e che ha partorito grandi geni come Pasolini, Sgorlon, in Friuli nasce la Gladio; ci parli di questo evento storico?”

L.Q: “Gladio è stata un’organizzazione segreta nata negli anni cinquanta, su sollecitazione della Cia e dei servizi segreti delle nazioni atlantiche, per contrastare una possibile invasione nell’Europa occidentale da parte dell’Unione Sovietica e dei Paesi aderenti al Patto di Varsavia. La sua esistenza è rimasta segreta fino al 1984 quando Vincenzo Vinciguerra, nell’ambito delle rivelazioni sulla strage di Peteano, ha svelato per la prima volta il ruolo di questa organizzazione e i suoi meccanismi di funzionamento. Senza entrare nei dettagli di una vicenda di enorme interesse che suggerisco a tutti quanti di approfondire, direi che la storia di Gladio e la storia del Friuli si sono talmente intrecciate nel dopoguerra, proprio per il discorso sul confine che facevamo prima, da dover essere sempre raccontate insieme. Nel mio romanzo i personaggi si muovono proprio su quel palcoscenico, ovviamente in una dimensione finzionale e non giornalistica, per raccontare un frammento di quella vicenda”.

YAWP: “Alla fine si potrebbe dire ancora cose, fare nomi che non faccio, nascondo la verità come puoi intuire. Tuttavia, che differenza fa tra la narrazione e la descrizione?”

L.Q: “Ho l’impressione che la “descrizione” abbia ancora a che fare con il Novecento e continui nel tentativo di guardare da fuori la realtà, cercando di raccontarla, mentre la “narrazione” mi pare più incardinata nel presente, anche in virtù del ritorno della scrittura attraverso i media, e dunque sia un po’ più indistinguibile dalla realtà, visto che contribuisce a generarla. Ecco, questa impossibilità di separare la realtà dall’immaginazione che l’ha generata mi pare una interessante forma di verità”.

YAWP: “Quali sono i tuoi progetti futuri?”

L.Q: “Mi mancano pochi capitoli per terminare una storia ambientata di nuovo negli Stati Uniti, come il mio romanzo d’esordio, che racconta di un guru della robotica che nel 2011 scompare improvvisamente insieme alla sua famiglia e di una capanna che nel 2013 viene risparmiata da un enorme incendio che devasta lo Stanislaus National Park. La storia si conclude nel Pando, detto anche “gigante tremante”, l’organismo vivente più grande e più antico del mondo, che si trova nella foresta nazionale di Fishlake, in Utah. Il protagonista è un giovanissimo giornalista italiano, Ferrante Savorgnano, che inseguendo un’adorabile attivista della Rainforest Alliance, cerca di fare luce su entrambi i misteri”.

QUI L’ARTICOLO ORIGINALE: