Nel suo ultimo romanzo, Luca Ragagnin ci delizia con una favola moderna in cui i protagonisti e i punti di vista si mescolano in una girandola di condanne e assoluzioni sempre parziali, in cui ciò che ha più voce è lì dove meno si sente.

Perché la prostituta è una fossa profonda

e la donna altrui un pozzo stretto.

Anch’essa sta in agguato come un ladro

e aumenta fra gli uomini il numero di quelli infedeli[1].

– Proverbi 23, 27-28

Frusto inquit panis conduci potest,

vel uti taceat vel uti loquatur[2].

– Aulus Gellius, Noctes Atticae, 1,10

Di testamenti, eredità ed eredi

Il romanzo di Luca Ragagnin, Pontescuro, da poco uscito per Miraggi edizioni, è un testamento. O meglio, è il racconto di un testamento, nella sua accezione etimologia di patto. Un racconto che ha l’andamento delle favola. O meglio, della parabola. Una parabola che ha attraversato secoli di storie e di modi di raccontarle e che procede grazie a un continuo nascondimento: l’istanza narrativa si moltiplica, la verità si fa sfuggente, accumulatoria e mai conclusa. Non affermata, non negata, piuttosto suggerita. È, in pieno afflato greco, scoperta[3]. Ma non viene detta. Bella lezione e inattuale quella di Ragagnin: si può sapere e ciononostante tacere.

Con i testamenti sacri della nostra tradizione, quello antico e quello nuovo, così come con i grandi testi della tradizione letteraria, Pontescuro ha più di qualche semplice assonanza, ma colpisce come le fonti siano comprese in una rielaborazione originale e affatto scevra da intenzioni moralizzatrici.

Siamo a Pontescuro, un paesello sperduto da qualche parte nella bassa padana e colto in un’immobilità stranita, come fissato in una lastra di vetro di una fotografia d’epoca. È il 1922 e l’Italia si sta scoprendo fascista e cattiva.

C’è una puttana[4], come l’anonima peccatrice nel Vangelo di Luca. Solo che questa un nome ce l’ha e non da poco: si chiama Dafne, al modo di quella cantata nei miti greci e latini.

C’è un bambino salvato dalle acque, come quel Mosè tirato a riva dalla figlia del faraone. Questo invece ha nome Ciaccio e gode, rispetto a quello, di una reputazione contraria: è lo scemo del villaggio. Abbandonato nell’acqua si porta addosso anche la sorte di scampato al diluvio, visto che la giovine madre l’ha lasciato su un relitto di barca. Che a trovarlo sia stato un avvinazzato non fa che chiudere il cerchio.

C’è il signore locale, di tutto padrone e governatore, anche delle acque dalle quali viene raccolto Ciaccio; è su queste acque che viaggiano le barche di Cosimo Casadio, signore locale, capace di arche, come Noè e come Noè padre di tre figli maschi che sono in fuga e non daranno però alcuna discendenza. E di Dafne, una sgualdrina.

E poi ci sono gli altri, i moltissimi altri che fanno il paese Pontescuro, perso tra la nebbia feroce della bassa padana, dove regna la miseria, dove l’unica alternativa possibile è tra l’essere svegli e il dormire, dove la fame getta la sua ombra disperata e vorace sulla pulizia e sull’ordine.

Di nomi e soprannomi, destini e mestieri

Man gave names to all the animals

In the beginning, long time ago

(Bob Dylan)

Si chiamavano Giovanni, Tonio, Puccio, Giorgione. Si chiamavano Luigi, Mario, Bandiera, che credeva gli avessero dato un nome da femmina e cercava vendetta. Si chiamavano Guglielmetto, Rico, Luciano. E c’era la grassa, sensuale, infelice Nella. […] Si chiamavano Michelino, Franchino, Enrico. E c’erano Paolo di Ca’ Bassa e Paolo di Ca’ Alta, non si potevano soffrire. Poi c’era uno che viveva ancora più in alto di Paolo di Ca’ Alta, si chiamava Cosimo e aveva tre figli maschi e una femmina. La femmina si chiamava Dafne, che significa pianta di alloro, o di lauro. Si chiamavano Gené, che non sapeva che cosa sono i pensieri, e si chiamavano Emilio, detto il Zuntura, l’aggiustatutto, che tutto sapeva aggiustare tranne il suo cuore. Si chiamavano Làinfondo, perché il nome non gliel’avevano mai dato e allora indicava dove viveva, e si chiamavano Ciaccio, come il verso degli uccelli, don Andreino e don Antonio perché erano dei preti, e c’era furàza, la vongola, una cosa che non si può aprire senza il prezzo di ucciderla. […] Il paese si chiamava Pontescuro. C’era una volta Pontescuro. E tutti, dal primo all’ultimo, anche quelli che non avevano un soprannome, erano simili al Furàza. Si chiamavano in tanti modi, erano tutti chiusi, e ad aprirli morivano

[5].

I nomi hanno importanza a Pontescuro, sono il bozzolo che ricopre le persone, le cose. Sono un destino, un’indicazione di senso. Sono quello che rimane dopo tutto. Un abito, un’abitudine, un’abitazione.

Abbiamo già conosciuto Dafne, la sgualdrina. Partiamo da lei. Nel mito era una Naiade, questa, una ninfa dei fiumi e delle acque dolci in generale, protettrice del matrimonio, nientemeno. Si dice che avesse acceso d’amore il dio Apollo che prese a inseguirla. Non la raggiunse, pur contando su forza e brame e velocità illimitate, perché Dafne chiese aiuto ai genitori che vinti dalle preghiere filiali la trasformarono in una pianta, l’alloro, che da quel giorno è sacra al dio della poesia. Il contrasto è stridente: nel romanzo Dafne non scappa da nessuno a tutti concedendosi. Una puttana di fatto, se non di diritto, non guadagnando alcunché dalla sua attività, lei che di denari non ne abbisogna essendo la figlia di Cosimo Casadio, e sorella di Giovanni, Giacomo e Gabriele. Uguali nel rapporto con la natura, per entrambe la brama voluttuosa è qualcosa da disprezzare: attraverso la fuga, per la Naiade; con l’esibizione di un potere sessuale smisurato, per la Dafne di Pontescuro. Medesima è infine la ragione ultima della morte, portata da chi ama e perciò salva.

Di Ciaccio potremmo dire che è niente più che un’onomatopea, un verso fattosi nome proprio, che è un altro modo di dire che un verbo si è fatto carne. La carne, a proposito:

La carne è una casa, o un attrezzo. È un rastrello, un badile, la venatura di un legno. È una cucina, un pollaio, un cassetto, un raggio chiaro che scalda una finestra, oppure polvere e inchiostro sbavato, lettere nascoste e ragnatele, qualcosa che scricchiola e non si sa dove. Nell’amore carnale c’è il pensiero della specie, corredi ricamati, pranzi all’aria aperta, con tutti i risparmi volatilizzati. C’è il denaro nella carne, ma anche l’odio, il disprezzo, la ripugnanza, la vendetta. Ci sono gli anni che comandano e ti prendono a male pieghe, e una parata di vestiti, di buon sapone e cenere bianca

[6].

Ciaccio, lo scemo, è tutto questo insieme perché abita nella differenza dagli altri e dal padre putativo che ha avuto, Zuntura l’aggiustatutto, quella differenza che accompagna chi sopravvive alla morte, diventandone in seguito un alfiere, un sacerdote, un ministro.

Un ministro della carne, altrui, che dopo essere stato salvato viene rifiutato dalla casa-del-signore, da quel Cosimo Casadio che tutto possiede, tranne proprio la carne.

Sergio, a capo basso, assentiva, pronto a fare ciò che il suo padrone gli richiedeva. S’incamminò precedendo il suo padrone. Fece strada a un padre senza lacrime, i lineamenti di pietra, la schiena eretta e, per un attimo, ebbe paura

[7].

Paura come se fosse il male, che pure non è, lo abbiamo visto. Non si dà male assoluto né bene assoluto nelle cose piccine del mondo. Che poi nemmeno di fronte al male assoluto, al buio, è buona idea avere terrore. Meglio piuttosto inchinarsi e scendere a patti.

Di patti, rischi e scommesse

When I was just a little girl / I asked my mother, what will I be

Will I be pretty / Will I be rich / Here’s what she said to me

Que será, será / Whatever will be, will be

The future’s not ours to see / Que será, será

(Ray Evans e Jay Livingston)

L’acqua precede il ponte. Il ponte precede il paese. La divisione precede l’unione. Sembra, in fondo in fondo, che per le cose umane non si scappi da qui. Prima c’è il diabolico, poi il simbolico. Per sanare la divisione il ponte ha avuto come garante, paradossalmente, lo stesso Satana[8], solerte nell’assicurare al costruttore la riuscita della sua impresa, la costruzione del ponte, e, in conseguenza, lo sviluppo del paese, cinquanta anime su una riva, cinquanta anime sull’altra riva. Equo. Solidale. E il costruttore accetta di avere un simile mecenate, accetta l’alleanza, il patto. Nel quale non balugina che un riflesso stantìo di quello che già fu di Faust e di altri, epifenomeni di una lunghissima tradizione letteraria. Non siamo di fronte alla folle ambizione del frigido Adrian Leverkuhn dipinto da Thomas Mann, né certo al tenacissimo amore di Margherita nei confronti del Maestro che la spinge a farsi strega del diavolo; d’altra parte, in ballo c’è solo la costruzione di un ponte. Un ponte che unisce due aree di un paese ancora da fare. È un patto spurio perché da un lato il costruttore non guadagna conoscenze né una vita eccezionale; anzi: morirà vecchio e stupido. Dall’altro lato, egli non garantisce con qualcosa di suo, ma stabilisce un patto che saranno altri ad assolvere, le nuove generazioni, dalle quali Satana esigerà la riscossione del credito.

Nel romanzo di Ragagnin non è tanto in gioco l’incapacità di discernere il vero dal falso, né la necessità di proclamare il bene e farlo vincere sul male, termini che rimangono ontologicamente ignorati dall’uomo:

«E allora, ditemi, un essere scaraventato nella vita, scucito e strappato dalla continuità e reso smemorato, come potrebbe avere coscienza assoluta del Male? O del Bene, se è per quello?

[9]»

Ancorato a una dimensione umana, ciò che pare essere la posta in palio della scommessa dei protagonisti del racconto e, con loro, di ognuno di noi lettori che intenda cavarne una morale, è la responsabilità ultima delle proprie azioni. Scegliere il 1922, l’anno della marcia su Roma, ha un significato preciso, ricorda che ogni netta separazione tra bene e male, tra giusto e sbagliato rimanda a una realtà che non è quella umana, né può esserlo. Il patto col diavolo che inizia la storia di Pontescuro ripropone la situazione umana troppo umana che ci fa insieme sommersi e salvati, vittime e colpevoli, assolutori e punitori, in una girandola infinita che si perpetua scegliendo al bisogno il capro espiatorio che la storia può sopportare.

Dafne ci aveva offesi, tutti noi. Aveva offeso le nostre madri, le nostre mogli, le nostre future donne che sono le misere figlie che abbiamo, le figlie della miseria, perché ha sbattuto in faccia l’avvenenza, ha guardato la miseria delle nostre donne e ci ha sputato sopra con la bellezza. […] Ma non è nel nostro destino, la bellezza

[10].

Dafne e il Diavolo sono omologhi, hanno in sorte di sbattere in faccia agli uomini di Pontescuro ciò che questi non avranno mai: immortalità e bellezza. Nella loro comune dannazione riluce l’assoluzione degli innocenti.

[1] La Nuova Diodati (LND)

[2] “Con un pezzetto di pane, disse, puoi essere convinto a parlare o a tacere”.

[3] «Domandiamo ora, senza alcun riguardo per questa definizione abituale, come venne intesa la verità all’inizio della filosofia occidentale, e cioè che cosa pensassero i Greci di ciò che noi chiamiamo «verità». Quale parola avevano per nominarla? La parola greca che sta per «verità» – non lo si sarà mai ricordato abbastanza, e bisogna sempre tornare a farlo, quasi ogni giorno – è alètheia, svelatezza. Qualcosa di vero è un alethès, uno svelato», Martin Heidegger, L’essenza della verità, a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 1997, «Considerazioni introduttive», pp. 32.

[4] «Con il mio nastro rosso stretto intorno al collo. È così che sono morta: con un nastro rosso stretto intorno al collo. Strangolata, diranno. E non è nemmeno di seta, diranno. D’altronde la seta non le sia addiceva. Quella sgualdrina», p. 24.

[5] Pp. 8-9

[6] P. 80

[7] P. 109

[8] Diavolo deriva dal greco διαβάλλω (diabàllo), che significa separare, fratturare.

[9] P. 33

[10] P. 139

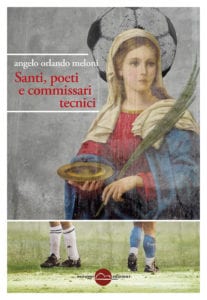

L’autore Angelo Orlando Meloni è nato a Catania e vive a Siracusa. Oltre alla raccolta Santi, poeti e commissari tecnici (Miraggi edizioni, disponibile qui), ha pubblicato i romanzi Io non ci volevo venire qui (Del Vecchio Editore), Cosa vuoi fare da grande (Del Vecchio editore) e La fiera verrà distrutta all’alba (Intermezzi editore). Un suo racconto, La sconfitta degli ultracorpi, è presente nella raccolta di racconti horror 24 a mezzanotte (Officina Milena).

L’autore Angelo Orlando Meloni è nato a Catania e vive a Siracusa. Oltre alla raccolta Santi, poeti e commissari tecnici (Miraggi edizioni, disponibile qui), ha pubblicato i romanzi Io non ci volevo venire qui (Del Vecchio Editore), Cosa vuoi fare da grande (Del Vecchio editore) e La fiera verrà distrutta all’alba (Intermezzi editore). Un suo racconto, La sconfitta degli ultracorpi, è presente nella raccolta di racconti horror 24 a mezzanotte (Officina Milena).

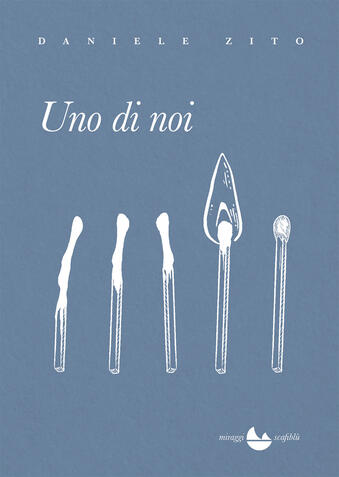

Quattro amici di vecchia data, alla fine di una partita di calcetto, decidono di dare fuoco a una baraccopoli. Lo fanno così, senza una ragiona precisa, spinti dall’euforia del momento. Purtroppo, il loro gesto si trasformerà in tragedia.

Quattro amici di vecchia data, alla fine di una partita di calcetto, decidono di dare fuoco a una baraccopoli. Lo fanno così, senza una ragiona precisa, spinti dall’euforia del momento. Purtroppo, il loro gesto si trasformerà in tragedia.